Heute kommen sie, die Spezialistinnen und Spezialisten für’s Kannibalische.

I.

Melanie Merlin de Andrade hat eine Truppe ausgewählt und eingeladen, um am MPI die Diskussion über Recht und Anthropofagie, über Kreuzungen brasilianischer und deutscher Rechtswissenschaft und schließlich zu Übersetzungsschlingen weiterzuführen. Diesmal stossen neu dazu: Claude Imbert aus Paris, Luciana Villa Boas aus Rio de Janeiro, Laura Rivas Gagliardi aus Kölle (einzig echte Teilnehmerin vom Rhein, aus São Paulo und Berlin), Bruno Lima (Erstwohnsitz im Flugzeug). Ricardo Spindola aus Arraias (Taka-Tuka- Land) und ich sind wieder dabei.

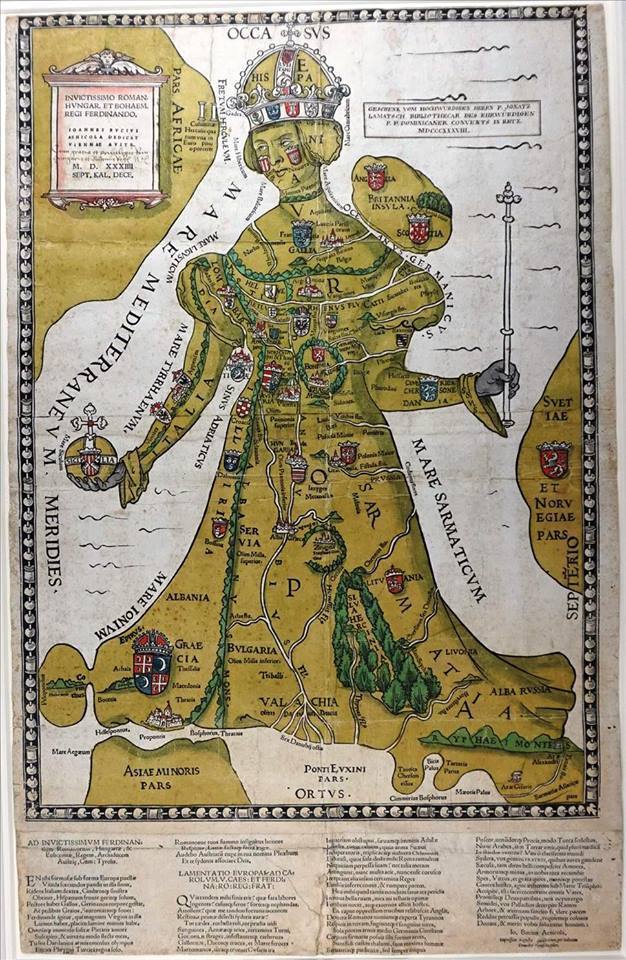

Ich beschäftige mich mit einem ersten europäischen Gemälde zum Land der Tupi mit großem Stil (nicht nur großem Stil, sondern auch kleinem Stil, also mit einem zwischen Sublimem und Subtilem schwingenden, auf und abgehendem Gemälde). Auf diesem Gemälde taucht das Land der Tupi bereits im Kontext anthropovaguer und anthropolarer Wesen, jedoch auch (ich muss das vorsichtig sagen) vor dem Mythos, vor dem Begriff und vor der Reiseliteratur zur brasilianischen Anthropofagie auf. Vor Thevet und vor Staden, die mit ihren Berichten und Bildern die ersten dokumentarischen Vorstellungen brasilianischer Kannibalen liefern, richtet der Maler eine Szene anthropovaguer und anthropolarer Wesen um das Land der Tupinamba herum ein. Es ist das erste Gemälde mit hohem Stil, auf dem dieses Land auftaucht, dessen Küstenlinie freilich von Landvermessern bereits vor 1533 sichtbar gemacht, kartographiert wurde.

Man ahnt es schon: ich komme wieder mit Hans Holbeins Gemälde der beiden geschickten Falter und Flatterer Jean de Dinteville und Georges de Selve (Protonotar des heiligen Stuhls). Holbein bietet mit dem Gemälde aus dem Frühjahr (Springtime!) des Jahres 1533 an, Unbeständigkeit in Betracht zu nehmen und sich auf Unbeständigkeit hin auszurichten.

II.

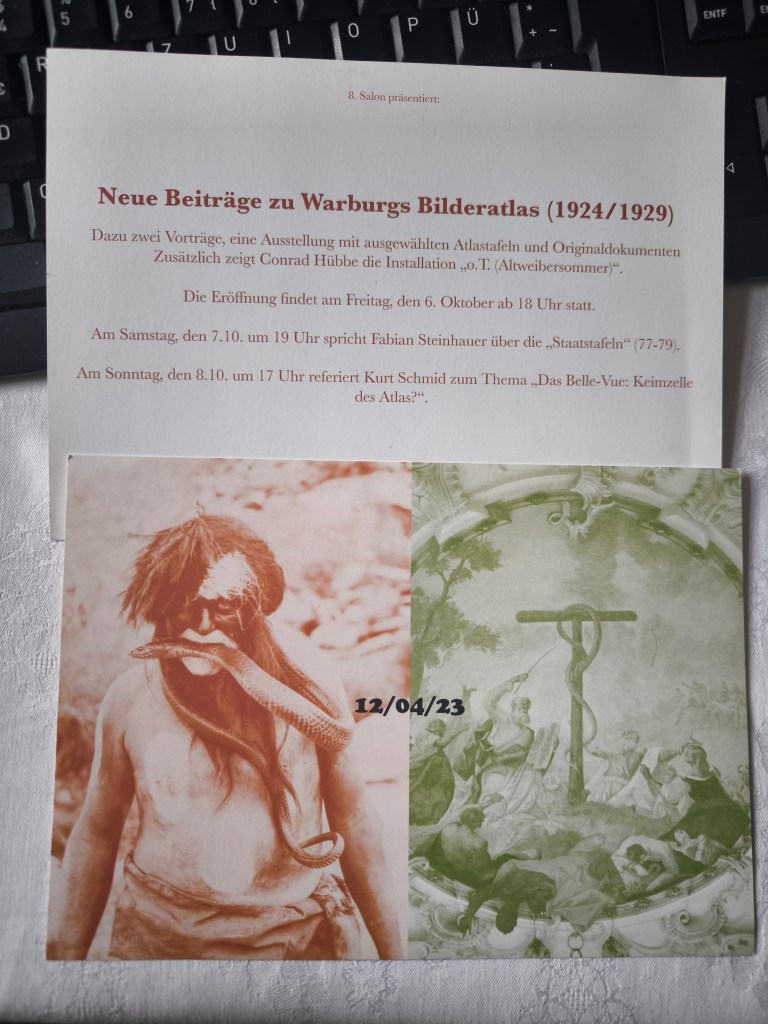

Die Vorstellung des Gemäldes wird heute ein Beispiel für Seing like an Aby, d.h. seing like the Aby; die Methode also: Einfühlen in das, was Aby Warburg an dem Gemälde erfahren und wahrnehmen könnte. Ihn gefressen haben, so beschreibt das Melanie Merlin de Andrade. Ich stütze mich nicht auf Notizen von Warburg zu Holbein, sondern auf die Aufmerksamkeit für alles das, was mit dem Verschlingen, Verzehren, Verkehren und Begehren zu tun hat. Denn das, so würde ich unterstellen, wäre das, worauf Warburg achten würde. Ich spreche von dem Aby Warburg, dessen visio/ phantasia vor allem in den Jahren 1921-1923 zu hohem Pathos ausschlägt, hochgetriebener Passion und Pathologie Form gibt (für die Jahre 1921-1923 gut dokumentiert und publiziert) und ihn in wiederkehrenden Episoden dazu bringt, kannibalisch zu sprechen, also nicht nur als oder wie ein Kannibale zu sprechen sondern im Sprechen durchbrechen zu lassen, dass er einer der Kannibalen und unter Kannibalen sein soll. Sein Sprechen wird teils ein Verschlucken, teils wird es zum Bericht über das Kannibalische in Kreuzlingen.

In Auszügen und Beispielen:

21. April 1921: In seinen Mitteln ist Menschenblut hineingetan; der Dreckfraß, den er bekommt, besteht aus Menschenblut.

26. April 1921: „ei schucks, o rei schuks, mei scharik, nu rei schaks a vat i vit„

30. April 1921: „Umburri, umburri, umburri, Meichucks Friedrich …Frieda, meichirix, umbarigaisch, umbarrigasch … ne pavax navirtivit … meischirix … meischarax …. meijuks…nei meischuks…meischuks meischiras…meischucks mureischaks avant ivit…mureischaks…meischuks…meischuks…meischuks…umbarigasch umbarigasch“

15. November 1921: Wirsingkohl ist Gehirn seines Bruders; Kartoffeln die Köpfe seiner Kinder, Fleisch ist Menschenfleisch seiner Angehörigen, Milch ist nicht von der Kuh, Frühstücksbrötchen darf er nicht essen, weil er sonst seinen eigenen Sohn aufisst.

19. November: 3 Kinder sind geschlachtet und von den Patienten gegessen worden.

22.April 1922: Der Untersuchungstisch in der Harmonie wird als Schlachtbank von Dr. Ludwig genutzt, um seine Tochter Detta zu schlachten.

21. Juni 1922: Geburtstagstorte ist aus viel schlimmerem als Menschenblut gemacht.

Dieses Sprechen ist vielleicht nicht so durchbrochen, das überhaupt kein Subjekt mehr durch dieses Sprechen treibt, ihm also jedes Subjekt und jedes Ich ausgeblasen wäre (wie Adorno/ Mann das immerhin von Beethovens op. 111 und in Bezug auf ein Ich sagen). Warburgs Sprechen ist aber in ein Außen gebrochen, und ein Außen ist in dieses Sprechen durchgebrochen, das dem Warburg auch die Diagnose einbringt, schizophren zu sein, bis zu dem Tag, an dem Emil Kraeplin persönlich nachsieht, nachfragt und noch den Rivalen Ludwig Binswanger d.J. von einer anderen Diagnose überzeugen kann.

Das Sprechen ist das eines hoch erregten Warburgs. Dieses Sprechen ist Regen. Das Sprechen vom Verzehren des Menschen, das darin so mitläuft, wie die Bilder vom verzehren des Gottes auf Tafel 79 mitlaufen, übersetzt teilweise das stattfindende Morden. So sehen es wohl auch die Warburgs Ärzte, denn sie entscheiden vorsorglich, ihm nach dem Mord an Walter Rathenau nichts von dem Mordkomplott deutscher Nationalisten gegen seinen Bruder Max zu erzählen. Das Sprechen, das durch Warburg geht, bleibt übersetzend, es trägt als Regen noch Recht und Rechte. Warburg regiert dieses Sprechen noch und der Logos regiert noch. Darüber hinaus löst sich dieses Sprechen aber von der eingerichteten Adressierung und von der Signatur, an der sich festmachen liesse, wer und was die Verzehrenden und wer und was die Verzehrten sind, was an ihnen das Symbolische, was das Imaginäre und was das Reale ist. Wenn die Register Gestelle sind, dass operiert Warburg zu dieser Zeit mit den Registern so, wie er es bis zum Schluss mit seinen Tafeln macht, in solchen Episoden vergleicht er sich mit einer Ameise.

Das Mörderische und das Kannibalische zehren beide an der Referenz, das verschlingt Warburg. So polarisiert sein Sprechen alles und jeden, die Menschen und die Dinge seiner Umgebung, und vertextet alles und jeden in die anhaltende kannibalische Assoziation, die in dieser Zeit Warburg bestimmt. Wenn man unterstellt, dass alle Subjekte Personen seien, dann ist das Sprechen Warburgs in Episoden dieser Zeit unpersönlich bis ins Subjektlose und Unmenschliche hinein geworden.

Er kehrt zwar ab 1923 ‚in die Person ‚ zurück (die er auch nie vollständig verlassen hatte) und löst sich aus der kannibalischen Assoziation, aber die Aufmerksamkeit für den Verzehr, die ohnehin älter war als diese Krise, die bleibt auch nach dieser Krise. Und nicht nur das. Die Staatstafeln sind auch um das Verzehren, nicht nur des Gottes, herum angelegt. Ein Glück, dass er sich die Pathologie nicht einfach hat privatisieren lassen, anders gesagt: dass er sich Pathos und Passion nicht einfach hat pathologisieren lassen. Man soll, wie der Schiffer Charon, mit zwei Stimmen von der Pathologie sprechen, nämlich derjenigen der Lebenden und der der Toten.

Der Warburg, das unterstelle ich, würde auf alles am Gemälde von Hans Holbein achten, das verzehrt und zum Verzehren des Menschen beiträgt. Er würde alles (Menschen-)Verzehrende am Bild so wittern und ahnen, wie das die gut erzogenen Trüffelhunde mit den Trüffeln tun. Das, was am Bild verzehrt, Schlinge ist, kreuzt und sich dem Blick kräuselt, das stäche ihm ins Auge.

III.

Zurück also zu Holbeins Gemälde mit dem Land der Tupi. Der ‚Verzehr‘ konzentriert sich u.a. auf dem Objekt im Gemälde, das ich vor kurzem den chthonischen/ unterirdischen Ball genannt habe. Es sammelt sich also auf dem vaguen, bolischen Objekt, auf dem Polobjekt, das die Unbeständigkeit händelt, bestreitet und aufbringt.

(…)

Warburgs Beitrag zu einer möglichen Rechtsgeschichte und Rechtstheorie der Anthropofagie basiert auf zwei Pointen. Die erste Pointe ist schon die Frage, die er stellt und die sich ihm stellt. Damit meine ich die eine Frage, von der die Wissenschaftler getrieben sind, die etwas zu sagen haben. Haben sie etwas zu sagen, dann deswegen, weil sie von einer einzigen Frage getrieben werden, einer Frage, die immer fort formuliert und übersetzt werden muss. Heute oder in England würde ich Warburgs Frage so formulieren: How to reign the rain? Morgen oder in Deutschland so: Was regt das Recht? Nächsten März in Paris so: Comment est-ce que je tiens mes objets en tant que sujet ? Er übersetzt seine eine Frage in Fragen an Bilder, Schlangen und Tanz, an Nymphen und Flussgötter, Schafsleber und Sternbild, aber, mir passend, das sogar zuletzt, auch in Fragen an das Recht, an Verträge und an die Gründung römischer Staaten.

Die erste Pointe ist also die, dass Warburg erstens nach einem Recht fragt, dessen Konditionen meteorologisch sind, dass er zweitens die Frage in Form eines Wechsel und einer Verwechslung stellt – und er drittens von da aus seine Sinne für anthropovague und anthropolare Wesen schärft. Das sind Wesen, die wechselhaft sind, bewegt und bewegend wie schwarze Galle, so oder so reizend, rasend komische Wesen. Deren Bewegung erhält ihre Präzision in Schlingen und Kreuzungen. Will man die Instanz der Anthropovaguen und Anthropolaren anima nennen, eine Idee, auf die man kommen kann, auch durch neuere Übersetzungen von Aristoteles‘ De Anima, dann ist anima eine Kreuzung, ein Knoten oder ein Schlinge, man würde, wenn auch ungern, von Schlange reden können.

Die zweite Pointe ist die, dass er das Recht, besser gesagt: Normativität, als einen technischen Effekt und so als Effekt von juridischen Kulturtechniken versteht, die er über zwei Vorgänge beschreibt, die bei ihm Hand in Hand gehen: Distanzschaffen und Verleibung. Kein Distanzschaffen ohne Verleibung, keine Verleibung ohne Distanzschaffen. Damit geraten unter anderem bestimmte Objekte in den Fokus des Interesses, nämlich Objekte, die sowohl zu dem Leib gehören als auch nicht zum Leib gehören, quasi der Saum (Vismann) der Leiber, der zur selben Zeit Saum der Subjekte und Saum der Objekte ist. Warburgs Beispiele sind Fingernägel, Haare und das, was er das bewegte Beiwerk nennt (eine cosmographische Tracht) und in seiner Dissertation an flatternden Haaren, Kleidern und Tuch im Zug beschreibt (mit dem witzigen Versuch, diese unruhigen Stellen anzuketten, also durch eine sorgfältig rekonstruierte Kette von Referenzen/ Zitaten in Griff zu kriegen, als könne das beruhigen oder etwas klar stellen. Diese Stellen, an denen das Wesen übergeht und sein Vergehen/ Vorübergehen so sichtbar wird, lassen das anthropovague und anthropolare Wesen sogar ins Anorganische ragen. Etwas vom Leben ragt in den Tod (et vica versa), oder man sieht etwas von einer Polarität „vita et mors“, Elemente eines Kosmos, in dem das Leben nicht entstehen musste, weil es mit dem Tod gleichursprünglich ist und mit ihm den Zug teilt.

Mit seiner drängenden Frage und seinem technischen Ansatz bietet Aby Warburg eine Form von Rechtswissenschaft an, die eine Alternative zu Vorstellungen der Ausdifferenzierung und der großen Trennung anbietet. Diese Alternative muss keine Widerlegung sein, niemand soll sich ärgern und auf den Schlips getreten fühlen. Niemand wird aus seiner Institution geschmissen. Alle dürfen bleiben, wo sie sind, sogar die Abratgeber. Warburg entwirft keine allgemeine Rechtswissenschaft, aber eine Rechtswissenschaft für das und für die, was und die unbeständig sind.

Maria Muhle beschreibt in ihrer Arbeit zu mimetischen Milieus das Verhältnis aus Mimesis und Polarität (das einmal als Übersetzungsangebot zum Warburg’schen Verhältnis gelesen werden soll) bei Benjamin und Caillois als Wechselbewegung einer Auseinandersetzung, die nicht teleologisch in den Horizont einer ihrer Pole eingeschrieben sei.

Wechselbewegung mit ihrer Exzessen (Verwechslungen): eine Aus- und Ineinandersetzung, die ihre Pole misst. Die Regung zielt nicht auf die Pole. Sie misst sie. Sie begehrt und geht an ihnen vorbei- und vorüber. Das anthropovague und anthropolare Wesen (ver-)misst den Menschen und mit sich noch das Wesen, das nicht Mensch ist, sei es belebt oder unbelebt.

Warburg, aus dem Bank- und Wechselgeschäft, weiss worum er kreist: Wechsel und Bank, wenn Bank das ist, was, wie Pierre Legendre vorgeschlagen hat, Institution ist, weil es aufsitzen, Illusionen haben, warten oder erwarten, also Zukunft mehr oder weniger anspruchsvoll einholen lässt. Den Unbeständigen drängt alles, aber nichts zur Revolution. Ihm kreist ohnehin alles.

IV.

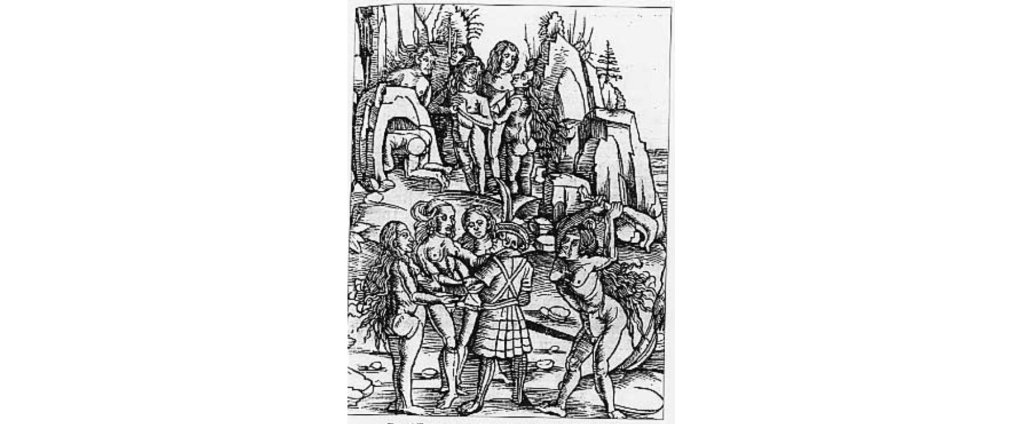

Bevor Hans Holbein 1533 auf ein Gemälde in hohem Stil das Land der Tupinamba (Tupi) zur Referenz und zum Orientierungspunkt gemacht hat, kooperiert er als Graphiker mit Sebastian Münster und ist so an der Zeichnung und dem Druck der Weltkarte von 1532 beteiligt, in deren Rahmenwerk sich Darstellungen finden, die später zum Vorbild von Thevet und Staden geworden sein könnten (Arbeitsthese). Münster liefert die Karte und sammelt dazu auch ‚Tales‘ aus der Literatur (von Johann Huttich and Simon Grynaeus). Holbein erstellt die Vignetten, also den Rahmen mit den Figuren, in denen sich die Darstellung der Kannibalen finden. Zu sagen, dass Holbein auf dem gemälde mit dem großen und dem kleinen Stil das Land der Kannibalen und der Anthropofagen zur Referenz und zur Orientierungspunkt anthropovaguer und anthropolarer Wesen macht, bevor sich der Mythos und der Logos über die Gegend gelegt haben, meint insofern, dass Holbein noch mit dem normativen Material arbeitet, das man rumour /Rumoren) oder Gerücht nennt, denn weder Huttich noch Grynaeus waren, anders als den Staden und Thevet, Brasilienreisende. Ist man geographisch nachlässig oder großzügig (die Tupinamba wären es wohl auch), kann man freilich sagen, dass Holbein sich auf Berichte der Reisenden stützt, die von Kannibalismus in der Karibik erzählen. Dazu gehören Columbus Tagebücher, die ab 1511 publiziert werden und in Europa zirkulieren. Und schon ab 1503 zirkuliert, dazu noch populär, Vespuccis Mundus Novus, von dem man sagt, dass dieser Text zuerst den Kannibalismus mit Brasilien assoziiert hätte. Die Geschichte ist und wird erforscht.

Die untere, linkere Bildzone mit der Darstellung macht einen Zug: Links am Rand spießt Hand, Haut und Kopf noch auf wildem Holz, nicht einmal Lanzen sind das. Aber nach rechts hin gibt es schon eine Tafel mit vier Beinen und Füßen (ein hochentwickeltes Operationsfeld) und den Rost, den auch die Römer verwenden, die den Laurentius grillen. Holbein malt die Küstenlinie im folgenden Jahr mit den Gerüchten im Kopf – und mit der Erinerung an die Vorstellungen, die er dazu entworfen hat. Luciana Villas Boas hat mich nach der Tagung noch einmal darauf angesprochen, dass die These von einem anthropofagischen Gemälde vor dem Mythos unjd vor dem Begriff also nicht haltbar wäre. Ich denke, die These ist entweder falsifiziert oder muss sich ganz pedantisch an den Bildausschnitt auf dem Gemälde halten und an der Präzision festhalten.

Hinterlasse einen Kommentar