Im Westen zwar nichts Neues, dafür aber Bilder

1.

Das sind 10 Folien einer Pechakucha-Präsentation, die ich in dieser Woche auf Schloss Ringberg am Tegernsee gegeben habe (sagt man das so: „gegeben habe“?). Ich habe, wie gewünscht, einen Auszug aus meiner jüngsten Arbeit vorgestellt, die an das Projekt über den Banker, Rechtswissenschaftler und Polarforscher Aby Warburg („Warburgs Staatstafeln“) anschliesst – und Ergebnisse dieses Projektes aufgreift und fortführt. Ein Ergebnis der Arbeitet lautet, dass historisch eine Bild- und Rechtswissenschaft vorliegt, die das Recht und die Bilder, die Kunst und die Sätze weder als ausdifferenzierte noch stabile/ stabilisierte/ stabilisierende und auch nicht als leitende und mächtige Objekte oder soziale Systeme fasst.

Aby Warburg entwirft eine Bild- und Rechtswissenschaft, die weniger mit Max Weber und Niklas Luhmann und mehr mit Johann Jacob Bachofen (wegen der Frauen und Nymphen), Gabriel Tarde (wegen des mimetischen Kreisens) und Cornelia Vismann (wegen der Akten und Graphien) zu tun hat. Diese Bild- und Rechtswissenschaft gilt es weiter zu entfalten, heute anhand von slides, Dias oder inquiet und disquiet objects.

Unter dem Gesetz, also auf der Seite meines öffentlichen Zettelkastens, Schaufensters, Schleiers und Schirms, möchte ich ergänzendes Material präsentieren, das dazu noch zeigt, wie ich arbeite (nämlich mit Bildern über Bilder, also auch mit Zeichnungen und Fotografien, die integraler Bestandteil meiner Arbeit sind und in Aufsätzen etwa aus simplen Kostengründen nicht auftauchen).

2.

Ich forsche und lehre also weiterhin zu einer [!] Bild- und Rechtswissenschaft, die in neuralgischen Punkten von Vorstellungen abweicht, die in den soziologisch von Weber und gesellschaftstheoretisch von Luhmann geprägten Rechts-, Medien- und Kulturtheorien tragend und leitend sind.

Ich rede und schreibe in Bezug auf entsprechend geprägte Theorie auch vom Dogma der ‚großen Trennung‘, übernehme also ein Begriff, der 1977 bei Jack Goody auftauchte und dann u.a. bei Bruno Latour und Eduardo Viveiros de Castro eine Rolle spielt. Die große Trennung soll diejenige Trennung sein, die eine entscheidende Gesellschaft (nämlich die, von der oder aus der heraus der Wissenschaftler auch etwas vom gegenwärtigen Recht weiß) von anderen, älteren oder weniger hoch entwickelten, nicht gegenwärtigen oder aber fremden Gesellschaften unterscheidet. Die große Trennung kooperiert dabei, ‚uns‘ von ‚anderen‘ zu unterscheiden, etwa die Gesellschaft deutscher Staatsrechtslehrer von derer der Südmexikaner, der Russen oder der Amazonen. Die große Trennung befördert auf die Höhe der Zeit. Sie kooperiert auch dabei, Kausalität im Norden von Kausalität im Süden zu unterscheiden. Die Kooperation besteht u.a. in einer Sammlung und Exposition, sie sammelt einen Haufen von Unterscheidungen in sich und stellt sie vor.

Die große Trennung soll einen Unterschied machen, der einen Unterschied macht, einen wesentlichen sogar, nämlich den, mit dem der Wissenschaftler seine Welt, ab und zu auch sein Welt- und Menschenbild konturiert. Groß ist die Trennung nicht in Zentimetern oder Gewicht oder Kraft, nicht in der Anzahl der Sekunden/ Minuten/ Jahre/ Jahrhunderte, die sie bereits anhalten soll, wenn sie die Geschichte eines großen Denk-, Zeit- oder Spielraums halten soll, etwa des sog. Westens. Groß ist die Trennung in der Anzahl der Unterschiede, die sie stützen, ihr ein Echo, Evidenz, Indiz und Resonanz geben oder gar das basale System ihrer Emergenz stützen sollen, weil sie etwas von ihr an anderer Stelle wiederholen. Groß ist ihr mimetisches Kreisen und groß ist die Anzahl ihrer vorgeschobenen Linien, die diese Trennung (be-)trachten lassen. Groß sind die Aktenhaufen und die Bücherstapel, die zum Beweis parat zu halten wären.

Wenn ‚unsere Gesellschaft‘ die des Westens ist und die der Menschen (nicht der Tiere), der Modernen (nicht der Archaischen, Antiken, Alten), der Subjekte (nicht der Objekte), der (gelungenen) Kommunikation (nicht der Krawallmacher), der Sprechenden (nicht des Tosenden, Schreienden, Krachenden, Rauschenden), der Personen (nicht der Dinge), der Schreibenden (nicht der Kratzenden), derer, die Bücher haben (nicht bloß Fleisch und Brot), der Rationalen (nicht derer, die sich in falschen Welten wähnen, wahnsinnig sein sollen oder in überwundenen Kosmologien befangen sein sollen) dann deutet schon diese Anzahl von Unterscheidungen darauf hin, dass man wahrscheinlich in einer Gesellschaft leben soll, die von anderen Gesellschaft groß getrennt ist, dass man abgehoben haben soll (einen Take-Off gemacht haben soll) und diese Gesellschaft damit groß angereichert und bereichert sein soll. Die Anzahl kann also schon da anfangen, wo kleine Zahlen aufhören, vier oder fünf Unterschiede könnten schon fast reichen. Das Dogma der großen Trennung geht mit einem auch so schon hohen Stapel von Unterscheidungen einher. Wirklich gezählt hat diese Unterscheidungen keiner. Das Dogma verläuft (sich) in der Ferne, dort, wo man früher oder später auch die Lust verliert, weitere Einzelheiten aufzuzählen und dann statt dessen sagt, man würde Tendenzen oder Richtungen oder Grundsätze beschreiben. Sie wissen was gemeint ist, nämlich das, was gemeint ist. Die Substanz des Dogmas scheint und strahlt. Man liest von dem Dogma, auch in Rechtskultur- und Rechtsmedienwissenschaften. Im Detail ist alles anders (Stolleis).

3.

Meine Forschung geht in Richtung Detail und in Richtung minorer Epistemologien, und doch hat die Arbeit etwas mit dem geschilderten Dogma zu tun. Ich setze mein Interesse an Regel und Fiktion, der normativen Kraft des Kontrafaktischen (2000), an Rhetorik, Bildregeln, Kreuzungen und juridischen Kulturtechniken fort und höre immer noch nicht darauf, was Kollegen Abratgeber & Co. so sagen. Ich folge weder der Geschichte vom Ende der Rhetorik, noch vom Ende der Kunst, nicht vom Verschwinden der Bilder aus einer anwachsend formalisierten Rationalität und ihrer Rückkehr als Leitbild; Ausdifferenzierung halte ich für ein attraktives Gerücht, eine Triumphkarte, ein As im Ärmel nach dem Motto: Aus, aus, aus, die Differenzierung ist aus, Deutschland ist Weltmeister. Und wer hat’s erfunden? Kleiner Tipp: nicht die Schweizer und die Österreicher schon gar nicht.

Ich tendiere zu frivolem, niederem und ’subtilem‘ Wissen, subtil im Sinne rhetorischer Institutionen. Subtil ist in dem Sinne das detaillierte, kleine/ verkleinerte/ immer unvollständige, komische/ satirische/ wendige und launische/ wackelige, unreine, dreckige, abständige und laute Wissen, das Reproduktion, Geschlecht, Ökonomie, Milieus und die (pastoralen) Zonen vor den Toren der Stadt betrifft und das man lieber für symptomatisch als für repräsentativ hält. Dieses Wissen muss weder veredelt und feststehend noch raffiniert und standhaft sein.

Die minoren Epistemologien betreffen Bild und Recht (deutlich in den antiken Quellen anhand des Kalenders des Filocalus und der Notitia Dignitatum; explizit reflekiert und mit dem Begriff decorum assoziiert in den rhetorischen Insitutionen; mit edler Einfalt und stiller Größe als Wissen um Passendes/ Angemessenes übersetzt; polarisiert als Wissen um Passierendes/ Durchgehendes übersetzt). Die minoren Epistemologie betreffen aber nicht nur Bild und Recht, auch weitere Vorstellungen über den Menschen und seine Gesellschaft, über ihre Verfassungen, Verkörperungen und ‚Verleibungen‘ (Warburg), sie betreffen insoweit auch die Geschichte und Theorie des Bilderstreites, etwa durch die Geschichte und Theorien der sog. Exkarnation. Die minoren Epistemologie teilen ein launisch-saisonales Wissen. Thomas Hobbes spricht im Leviathan von einem subject of knowledge, das von vorübergehenden Körpern weiss, die zu säumigen oder vaguen Zeiten (sometimes) auf- und wieder abtauchen. Er spricht diesbezüglich sogar von einer Wissenschaft, der Meteorologie.

Vor unseren Augen und ohne tief im Archiv zu graben findet man die Zeugnisse dieser Epistemologien, die allesamt auch die Wege der Rechtswissenschaft und der Rechtsgeschichte kreuzen. Cornelia Vismann ist ihr u.a. in ihrem Buch über Akten nachgegangen. In der Rezeption wurde von Kollegen (Staatsrecht!) geschrieben, man solle anders arbeiten als Vismann, um auf der Höhe der Zeit zu arbeiten, das ist an sich eine qualifizierende Beschreibung, nur dass Vismanns Interesse eben die minoren, niedrigen, kleinen Epistemologien betrifft. Die Aussage qualifiziert den Aussagenden für Höheres. Die Arbeiter an der Höhe der Zeit muss ihre Arbeit gar nicht stören.

Die Geschichte und Theorie minorer Epistemologie, eines nbeständigen Rechts und unruhiger Objekte liegt bereits vor, das ist Bedingung dessen, was ich tue. Ich insistiere darauf, weder etwas zu erfinden noch zu entdecken. Was ich tue ist und bleibt Beitrag zum Bilderstreit und ist anders als umstritten und bestreitend nicht zu haben. Niemanden, der an der Geschichte und Theorie beständigen Rechts, höherer Epistemologie und stabiler oder stabilisierter Objekte arbeitet, werde ich überzeugen, das aufzugeben, wozu auch? Niemanden, der dem Dogma großer Trennung folgt, werde ich erschüttern können, ihnen wird es eher noch so sein, dass ich mich in etwas verrenne. Einige von ihnen raten mir tatsächlich schon länger, in Zukunft doch endlich mal etwas anderes zu tun, als ich tue. Auch das wird nicht geschehen. Nicht Neues zu berichten. Von Unbeständigkeit aber ist etwas zu sagen.

4.

Was den Westen auszeichnet, hervorhebt, erhebt und was er hat, andere aber nicht, das untersuche ich nur indirekt: als etwas, was geglaubt, gedacht, begründet wird und dabei auch dann Effekte haben kann, wenn es Illusion oder illusorisch ist. Was die große Anreicherung und Bereicherung des Westens zukunfsfähig macht und seinen Vorsprung sichert, das ist ebenfalls nur indirekt Gegenstand meiner Forschung, die immerhin ausschlagenden Wesen gilt, die phantasiebegabt sind und auch mit Illusionen eine, wenn auch unsichere und limitierte Zukunft haben. Anders herum suche ich aber auch keine Schuld des Westens.

In Bezug auf Bilder und Kulturtechniken bedeutet das, dass ich an Bild und Technik nicht das suche, mit dem etwas ins Recht einbricht oder gar das Recht zusammen- oder aufbricht. Ich suche keine Leitbilder. Vieles turnt alltäglich an und ab, ich suche kein historisches Datum für einen iconic turn, mit dem sich nach Deutung deutscher Juristen angeblich eine ‚visuelle Zeitenwende‘ eingestellt haben soll. Bilder spielen in den Ideen vom Westen traditionell eine Rolle, die mit Polemik, Auseinandersetzung und Streit einhergeht, bei der Idee des Monotheismus und dem Dogma der Ebenbildlichkeit, bei den Inventionen des byzantinischen Bilderstreites, in der Entwicklung von Welt- und Menschenbildern (wie den Personen und Persönlichkeitsidealen) oder schließlich in den Geschichten und Theorien permanenter Reformation und ihrer Distanzierungen vom Leib, Fleisch, niederen Sinnen, Affekten und Bild.

Meine Forschung verfolgt die Geschichte und Theorie eines Bilderstreites, in dessen Verlauf Bilder bestritten werden müssen, um wahrnehmbar und erfahrbar zu sein (so, wie man Argumente, Wettkämpfe und Haushalt bestreitet) und in dem Bilder in dem Kampf um das Recht elementar involviert sind. Bilder führen auch selbst diesen Streit. Bilder werden nicht nur gestürmt, sie stürmen auch. Bilder machen nicht nur sichtbar, sie verstellen und nehmen auch die Sicht, schirmen Blicke ab und verkleiden, was ohne sie anders sichtbar wäre. Jedes Bild nimmt einen anderen Bild den Platz weg, wie in dem berühmten Streit um die Kapelle der Familie Tornabuoni in St. Maria Novella/ Florenz. Meine Forschung geht nicht unbedingt davon aus, dass Bilder Medien sind oder gar eine eigenen Klasse oder Mediengattung mit exklusiven physikalischen und ästhetischen Eigenschaften ist; ich gehe nicht unbedingt aus, dass dasjenige, was ein Bild ist sichtbar oder visuell ist und dass es sich kategorial von dem unterscheidet, was ein Wort, Sprache und Begriff ist. Es gibt Bilder in nicht-visuellen Medien und als Blenden kommen sie wie gesagt auch vor. Bildwissenschaft muss also nicht bedeutend, dass man visual studies betreibt. Das Bild, so beschreibt es Descola, ist auch von Unsichtbarkeit gefüttert und doubliert. Mein Ausgangspunkt ist im übrigen das, was kreuzt (Bildregeln, 2009) und pendelt (Warburg). Bilder erscheinen unbedingt technisch, artifiziell, dank und durch ein Distanzschaffen (Warburg), das auch juridische Kulturtechnik sein kann.

5.

Die Pechakucha-Präsentation ist ein streng formalisiertes Verfahren. In diesem Fall hat sie Christian Boulanger als Mitglied unserer sog. Bayern-Kommission zur Organisation eines sinnvollen Aufenthaltes in Bayern in Auftrag gegeben, ihm herzlichen Dank, das war eine gute Idee. Jeder aus der Abteilung sollte in fünf Minuten mit einer limitierten Anzahl von slides vorstellen, woran man gerade arbeitet. Alle strahlten mit ihren Präsentationen kräftig, Wissenschaft geht doch. Das alles in jenem Schloss, in dem man gut und erfolgreich eine Muppets-Show-Version von Luchino Viscontis Film „Die Verdammten/ Götterdämmerung“ drehen könnte. Jetzt gehört das Schloss aber zu Max-Planck-Gesellschaft. Gonzo übernimmt also nicht Helmut Bergers Rolle als Martin von Essenbeck. Statt dessen, sub- und instituierend, stehe ich dort, habe für 10 Folien 5 Minuten Zeit, das sind dreißig Sekunden pro diskreter Schlittereinheit. Es geht geballt zu („bolisch/ boldig“), wie immer. Exzellent. Am Ende muss viel verdaut werden.

6.

Ich nehme mir vor, einen Aufsatz vorzustellen, dessen Länge 32 Seiten hat und der im Archiv schlummert, schimmelt bis fermentiert. In diesem Aufsatz geht es also um Objekte, in dem Fall Bilder, die unruhig, beunruhigend, dringend, dringlich oder drängend sind. Auf englisch nenne ich diese Objekte inquiet/ disquiet objects. Beispiel für ein solches Objekt ist eine tickende Uhr oder eine Sanduhr. Aber auch sog. slides (Folien/ Dias) sind solche Objekte, nicht nur im Rahmen einer Pechakucha-Präsentation (zumal nicht nur slides im gewöhnlichen Sinne slides sind; man kann den Begriff des slides ein Stück weit generalisieren, denn Stückweite ist die Spezialität von slides.

Manche, sogar viele Bilder kann man slides nennen, sollte das aus Anlaß eines Vortrags, der slides zeigen soll, auch einmal tun. Was sind slides?

Slides sind Objekte, die schlittern, gleiten, entgleiten oder…g’leiten, abstrakter und englisch gesprochen sind es inquiet and disquiet objects. In Deutschland betont man manchmal, dass sie durchgehen und verinnen (auch wie die Pferde und kalendarische Einheiten es tun) und nennt die slides mit einem Fremdwort, das durch Rom ging, dort verkehrte und nach Rom pendelte Dias.

Oder man betont dort (in Deutschland) mit einem anderen Fremdwort, dass die slides sich wie Blätter und Zettel verhalten und nennt sie dann Folien.

Slides zu (be-)greifen hält keine große Strecke lange durch, ihr Griff hält nicht lange an. Anders gesagt: kein Griff oder Begriff stellt sie, ihren Gebrauch und ihren Sinn still. Der Gang der slides, die nur ein Beispiel für inquiet und disquiet objects sind, ist unruhig, unsicher, weder perfekt ein- noch ausgerichtet und nicht auf festem Grund und Boden. Immer verrinnt und vergeht etwas durch sie.

Nichts ist ohne Grund, auch diese Objekte nicht, aber der Grund bestimmt ihren Gang maximal schwach oder allenfalls schwach. Sogar das Wetter oder die Wolken, Tageszeiten und Mondphasen dürfte sie stärker bestimmen als ihr Grund. Meine Pechakucha-Präsentation ist rekursiv, mit slides erkläre ich schlitternd slides. Was daran selbstreferentiell ist, lässt noch reichlich Platz für Fremdreferenz, Verfremdung und Befremdliches.

Der Begriff „unruhiges/ beunruhigendes Objekt“ mag dem einen oder anderen Leser ungewohnt sein. Diese Objekte haben aber eine Geschichte, die seit der Antike erfahrbar, wahrnehmbar, bedacht, reflektiert, benutzt und archiviert ist. Slides liegen vor, auch auf den Oberflächen dessen, an dem man Geschichte wahrnimmt. Diese Objekte stammen aus dem „Maschinenraum der Götter“ (so der Titel einer bahnbrechenden Austellung dieser Objekte im Liebighaus/ Frankfurt).

Die Geschichte dieser Objekte führt auch über Konzepte und Begriffe, die u.a. aus der archäologischen Fundgrube juridischer Kulturtechnik stammen, nämlich aus rhetorischen Institutionen. Quintilian nennt einen Teil dieser Objekte (so eine These!) schema und figura (er schreibt, figura sei die Übersetzung des griechischen Wortes sxema). Bei Quintilian ist das Konzept schema/ figura mit dem Rhetorischen verknüpft.

Q. scheint dasjenige zu meinen, was man auch ein Sprachbild, ein figürliches, bildliches, uneigentliches, künstliches Sprechen nennen kann und in dem, kybernetisch, neben der Information noch etwas mitrauscht. Das Sprechen und der Begriff verrauschen in der figura, sie werden anders gesagt rauschhaft, rasch und raschelnd. Manche schließen daraus, dass Sprache/ Sprechen sich groß bis fundamental von Bildern und Objekten unterscheidet und der Unterschied zwischen Sprache und Bild oder aber Schrift und Bild sogar einer der leitenden Gründe für das ist, was man die große Trennung nennt. Ich nicht.

7.

Ich halte es mit dem Titel eines Interviews, das Pierre Legendre einmal gegeben hat: Der Take-Off des Westens ist ein Gerücht. Das ist rumor/ (saftiger) humor, also immerhin normatives Material. Ich stütze mich auf archäologische Arbeiten von Nadia Koch, die behauptet hat, dass schema/ figura zuerst Objekte bezeichnete, also stumme Objekte, an denen insoweit weder Schriftzeichen noch Laute vorkommen. Besprechbar sind sie aber immer, wie die Knochen und wie jene Nachbarn, die sich außerhalb desjenigen Radius befinden, in dem man sich noch hören oder seine Schriftzeichen lesen kann.

Schema oder figura lassen Bewegung in rigiden Formen, in Frequenzen/ Sequenzen, in Wellen und mit Differenz und Wiederholung (quasi tabellarisch und diagrammatisch) erscheinen. Sie sind mit der Bewegung und in der Bewegung starrend/ rastend. Diese Objekte falten die Form und spalten Form auf, damit formen sie Spalten, teilweise, wie man sie aus Tabellen kennt.

Nadia Kochs archäologische Arbeiten (inbesondere zur Metope von Thermos, ca. 625 vor Christus) ordne ich einem Credo der Kulturtechnikforschung zu, nämlich der von Thomas Macho auf den Punkt gebrachten Idee, dass Kulturtechniken älter sind als die Begriffe, die sie hervorbringen. In dem Sinne betrachte ich schema/ figura als Objekte, die der Sprache und dem Sprechen vorgehen oder aber unterhalb der Schwelle der Sprache, des Sprechens und des Begriffes liegen. Sie tragen und treiben das Sprechen an. Sie ragen aus der Sprache und dem Sprechen in etwas anderes als Sprache und Sprechen.

Schema und figura sind Objekte juridischer Kulturtechniken unterhalb der Schwelle des Rechts. Sie initiieren aber auch alles das, auch das Sprechen und die Sprache, das Gespräch, das Schreiben, Skizzieren, Skribbeln und die Diskussion und das Recht. Sie kooperieren dabei, Rechte und Recht wahrzunehmen. Mit ihnen setzt ein, etwas zu bestreiten. Manche behaupten, wer schreie, habe Unrecht (der müsste konsequenterweise das schema und die figura für unrechtmäßig, illegal oder unjuristisch halten), ich behaupte das nicht. Nicht nur mit ihnen setzt etwas ein, mit ihnen aber auch.

Schema und figura sind auch Mittel von dem, was kreischt, kreist, kriselt oder kritisch ist. Der 32-Seiten-Aufsatz, den ich bereits erwähnt habe, und die Pechakucha-Show greifen auf, was ich schon einmal in einem älteren Aufsatz zu Schema und Figura erwähnt habe. Der ist in einem Sammelband von Augsberg und Lenski zur Innenwelt der Aussenwelt der Innenwelt des Rechts erschienen.

Diese Objekte sind also beunruhigend, unruhig, unbehaglich, drängend, dringlich/ dringend. Sind sie aktuell, dann gehen sie nicht in Gegenwärtigkeit auf, etwas an ihnen entzieht sich der Gegenwart. Sie sind nicht gesichert. Ihre Aktualität ist also nicht Gegenwart, sondern ein Drängen und Dringen Insofern steht ihre Aktualität auch nicht im Gegensatz zur Passivität/ Passion. Passivität/ Passion kommen mit der Aktualität dieser Objekte auch zur Erscheinung. Diese Objekte assoziieren agency mit Leiden/ Erleiden/ Leidenschaft. Sie ähneln insoweit Warburgs Pathosformeln (die sich auch durch eine Assoziation von Aktion und Passion/ Aktivität und Passivität auszeichnen), auch wenn sie im übrigen anders als Pathosformeln sind. Diese Objekte händeln ein unbeständiges Recht. So tauchen ‚extra‘ und mit Bedacht, reflektiert und routiniert auf.

Uhren habe ich schon als Beispiel genannt. Wissenschaftliche Messinstrumente sind Paradebeispiele für solche Objekte. Minore Graphien, also Zettel, Notizen, Diarien, Tänze, Akten, Kalender und rhetorischen Figuren sind weitere Paradebeispiel dafür. Was ich vorstelle, ist mit seiner Aktualität alles anderes als neu. Ich behaupte nicht, dass das Recht jüngst instabil, mehrdeutig oder fragmentiert geworden sei und wir uns darum dringend auf die Suche nach neuen Mitteln und Möglichkeiten begeben müssen, um neuen Realitäten gerecht zu werden. Noch weniger behaupte ich, dass bisher niemandem aufgefallen sei und niemand so richtig darüber nachgedacht hätte, dass es eine unbeständige Rechtswelt gibt, in der lauter Bilder, unruhige/ beunruhigende Objekte und slides/ Dias wimmeln.

Innerhalb meiner Schule folge ich also dem Vismannparadigma babylonischer Haufenbildung, nicht dem Vestingparadigma der Kreativät (wem verrate ich da was?). Es gibt die Geschichte und Theorie eines Rechts, das unbeständig, launisch und meteorologisch ist. Diese Geschichte ist erfahren und wahrgenommen. Ihre Randständigkeit und ihre Marginalität hat wenig bis nichts mit Ignoranz, Vergessen, Übersehen, Unterdrückung/ Unterschätzung oder gar mit herrschender Meinung zu tun.

Es ist nur so, dass den einen das Beständige viel zählt, den anderen das Unbeständige. Den einen zählt das System viel, den anderen die hohe See. Die einen entscheiden sich für Constantia, die anderen für Fortuna. Nicht alle Juristen folgen dem Dogma großer Trennung und der Dogma, dass das Recht stabil oder stabilisierend, architektonisch und systematisch festgestellt oder organisch wechsel- bis vielseitig ausbalanciert sein sollte. Nicht alle Juristen esen ab urbe condita als Text einer Gesellschaft, die gegründet wurde und seitdem gründlich sein soll. Manche Juristen lesen ab urbe condita als Text einer Gesellschaft, die gereizt wurde und seitdem reizend ist. Nicht alle Juristen haben damit ein Problem, das Abwägung situativ ist und man mit ihr nicht behauptet, für Rechtssicherheit zu sorgen. Nicht alle Juristen haben ein Problem damit, sich durch den Alltag zu lavieren. Kein Problem damit, gerade frisch gesagte Worte schnell anlaufen, oxidieren oder welken zu sehen. Nicht alle Juristen glauben, dass Juristen sich erst seit dem durch das Leben tippen oder hindurch tappen, seitdem es Personalcomputer, Smartphones, soziale Netzwerke und Blogger gibt. Manche Juristen gehen davon aus, dass die Geschichte des Homo Digitalis die des tippenden, fingernden, tastenden Menschen und seiner unruhigen Objekte ist und diese Geschichte seit der Antike vorliegt. Manche Juristen gehen davon aus, dass die Geschichte der Fragmentierung eine launische Schlussstrich- und Vermehrungsgeschichte ist und man ihre wiederholungsreichen Worte und Daten nicht so auf die goldene Waage legen sollte. Aby Warburg ist einer derjenigen, die eine andere Rechtsgeschichte und eine andere Rechtstheorie in den Blick nehmen.

Familienbildung (London 2023): Haufenbildung als Strukturprinzip. Man sieht (jeweils!) ein und zwei Bilder (mindestens), eine Heteroglosse (Wolfgang Kemp), Bild in Bild und Form in Form, also Form in Falten und Spalten.

I. Den Wechsel und die Verwechslung wissen

Betrachten wir Normen als Formen. Die Unterscheidung zwischen Norm und Fakt oder die hylemorphistische Unterscheidung zwischen Form und Inhalt soll jetzt einmal weder tragend noch leitend sein. Betrachten wir Normen als Formen und Formen als Normen. Das sind erste Schritte, um sich mit Recht, Bildern und bildgebenden und bildnehmenden juridischen Kulturtechniken zu befassen.

Betrachten wir die Geschichte und Theorie unbeständigen Rechts und die Geschichte und Theorie unruhiger/ beunruhigender Objekte. Die Unbeständigkeit, von der ich spreche, taucht bedacht in Konzepten wie inconstantia, occasio, fortuna, aber auch in Konzepten wie anima, dynamis, energeia/ enargeia oder auch humores und melancolia auf. Man ordnet dieses Achten und Bedenken treffend bestimmten historischen Wissenschaften und Wissenspraktiken zu, wie etwa der Astronomologie [=Astronomie+Astrologie], der Meteorologie, der Alchemie, der Esoterik/ Hermetik/ Emblematik und der Rhetorik. Alle diese Felder haben mit Bewegung, Wechsel und Verwechslung zu tun, die schwer zu kalkulieren bis unberechenbar bleibt. Das Wissen in diesen Feldern scheint dazu noch etwas zu vermengen und zu verwechseln. Das ist das Feld minorer Epistemologie.

Anders gesagt: In diesen Feldern weiß man etwas von Vermengung und Verwechslung, von Austausch und Täuschung, vom Kreuzen und Versäumen. Das Wissen ist in diesen Feldern unbeständig, zum Beispiel launisch. Es ist elementar saisonal, temporal und situationsgebunden, von Monaten und Milieus abhängig, die rauschend vergehen oder bleiern bleiben könnnen, dann ewig erscheinen, bis sie plötzlich nicht mehr sind. Das Wissen minorer Epistemologie ist elementar relativ und perspektivisch. Es ist wüst und windig. Es gibt in der Rechtswissenschaft ein paar Leute (gezählt habe ich nichts und niemanden, auch nicht gemessen und gewogen) die sich von diesen Wissenspraktiken distanzieren, etwa weil in ihnen die Kontrolle und der Kontrollverlust nicht nur Hand in Hand gehen, sie laufen durch die die selben Hände. Aber es gibt auch andere, etwa mich, Aby Warburg, Jean de Dinteville, Cornelia Vismann, Valerie Hayaert und Georges Selve, Melanie Merlin de Andrade, Aya Berjemi und Ricardo Spindola, die sich nicht davon distanzieren: sie wollen oder können es nicht. Vermutlich findet man unter Anwälten und Beratern mehr von ihnen also unter jenen (deutschen) Professoren, deren Kerngeschäft der Verkauf von Beständigkeit und Rechtssicherheit und die Kritik an Abwägung, Wagen und Vaguem ist. Von Unbeständigkeit weiß so mancher gar nichts zu sagen, manchmal spricht die betreffende Person dann immerhin mit minimalem Zugeständnis von Unwissenheit (sagt, man hätte von der Unbeständigkeit bisher nichts gewusst). Als ob!

Ich spreche aber von einer Welt, in der man von Unbeständigkeit etwas, sogar viel weiß, vor allem aber alles das weiß, was man wissen muss. Ich mache zwischen Recht und Regen zwar auch einen Unterschied, aber keinen großen, fundamentalen, prinzipiellen und leitenden Unterschied.

II. Die Falter, oder: geschickte Flatterer

Unbeständigkeit ist nicht die reine oder pure Abwesenheit von Bestand, Bestimmung, Stabilität, Limit und Definition. Unbeständigkeit ist ein Modus der Normativität, der durch Wechsel und Verwechslungen gekennzeichet ist, die schwer zu kalkulieren bis notorisch unberechenbar sind. Durch Stabilität und Stabilisierung ist die Unbeständigkeit nicht nur nicht charakterisiert. Unbeständigkeit ist auch nicht unbedingt ein Zustand, dem mit dem Ziel begegnet wird, ihn zu stabilisieren. Das mag dem einen oder anderen überraschend zu lesen sein (ich habe niemanden gezählt und gemessen), aber es gibt Wesen, die mit Unbeständigkeit prima zurecht kommen und sich darin fühlen wie der Fisch im Wasser (hoffentlich fühlt er sich wohl!). Ihnen kann die Unbeständigkeit der Alltag, die Selbstverständlichkeit und kein entscheidender Grund zur Klage sein.

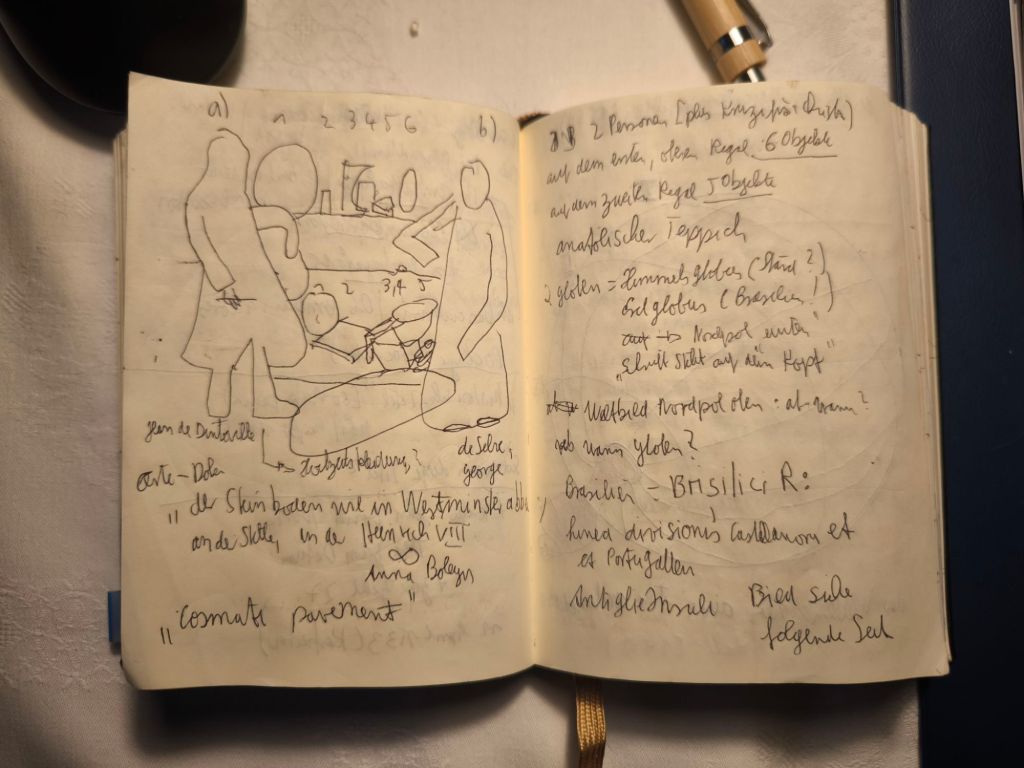

War Georges Selve, der Protonotar des heiligen Stuhls (rechts im Bild vom Hans Holbein zu sehen) so einer? Ich kann mir das so vorstellen. Seitdem um 1902 das Bild von Holbein nach einer langen Phase der Privatisierung erneut in den Horizont der Rechtsgeschichte gerutscht ist (weil endlich wieder die Figuren auf ihm identifiziert wurden) kursiert das Bild unter dem deutschen Titel „Die Gesandten“.

Der englische Titel macht sprachlich darauf aufmerksam, dass man Niedere sieht, Minore. Das sind Niedere oder Minore dank dessen, was sie tun und beherrschen. Sie sind nicht Niedere oder Minore, weil sie unterdrückt werden. Man nennt sie in Sprachen, die durch Rom gingen, dort verkehrten und nach Rom pendelten „Ambassadors“ (bassa/ minor/ niedrig). Das sind Höflinge, die subtil agieren können und die beweglich sind. Sie sind Diener und Sekretäre, Assistenten. Sie sitzen nicht auf dem Thron und sind keine Lehrstuhlinhaber. Sie stehen in zweiter Reihe, sind durch und durch sekundär, Boten, Medien oder Mittler. Man nutzt sie in delikaten bis frivolen Angelegenheiten, wie etwa in unserem Fall, wo sie zwischen Franz I., dem Papst und Heinrich VIII. wegen seiner Angelegenheiten mit Katharina von Aragon und Anna Boleyn in solchen Spannungen vermitteln sollen, mit denen sich Erscheinungen verdoppeln (und mit ihnen die Rechte, die Gerechtigkeit und die Moral und schließlich sogar die Kirche). Beide agieren in Welten, die sich aufspalten, während Welt sich dreht wie immer. Ihre Welten krümmen sich und sie krümmen sie mit. Ihre Welten biegen sich und sie sind biegsam darauf eingestellt, sind wie für eine biegende und beugende Welt gemacht. Von einer Position zeigen sich andere Welten als von einer anderen Position, ihre Welten changieren und irrisieren. Die Welt der beiden, die ich Diplomaten und Falter (nicht: Gesandte) nennen möchte, weil sie geschickte Flatterer sind, ist elementar launisch (humorhaft und saftig im (post-)aristotelischen Sinne), saisonal, situativ, positionsabhängig, relativ und perspektivisch. In dieser Welt/ in diesen Welten ist nichts, keine Stelle, die nicht zusammengesetzt ist und die nicht ‚auseinandergesetzt‘ werden kann. Ich bezweifele, dass solche Welten früher öfters oder früher seltener vorkamen als heute. Ich denke nicht, dass die Aussage, die Welt um 1533 sei weniger kompliziert und weniger komplex gewesen als heute, verwertbaren Sinn oder wenigstens anstossenden Unsinn macht.

Unbeständigkeit ist ein Modus der Normativität, der meteorologisch, vague/ vogue und wüst, vergehend/ vorübergehend ist. Unbeständigkeit geht mit Bestand einher, aber der wechselt. Unbeständigkeit ist nicht leer, sie ist saturiert und doch ungestillt. Sie ist und wird erfahren. Sie ist präzise. Vague zu sein heisst im Sinne der Unbeständigkeit, auf die ich ziele, verkehrend, begehrend, verzehrend, verschlungen und verschlingend zu sein. Das slide mit dem Bild von Holbein zeigt ein und zwei Bilder (und damit etwas, was Wolfgang Kemp eine Heteroglosse genannt hat). Das hier eins und zwei durch das Selbe erscheinen, ist Teil der Unruhe und Unbehagens.

III. Wölfflins Gesetz

Warum sollte man sich mit unbeständigem Recht und mit Objekten befassen, die unruhig/ beunruhigend, drängend, dringend und dringlich sind? Niemand muss es tun. Dringende Gründe dafür würden den Kohl auch nicht mehr Fett machen, denn die Objekte bringen selbst schon genug Drängen mit sich. Hat man Zeitprobleme, erhält man durch eine Sanduhr nicht mehr Zeit. Die Uhren lösen nicht das Problem der Zeitlichkeit, sie schaffen weder eine Frist noch den Tod ab, sie lassen nur auf das Problem hin orientieren. So, wie man prima ohne Uhren zurechtkommen kann, kann man auch prima ohne Unbeständigkeit und Unruhe zurecht kommen. Dann sollte man sich mit ihr beschäftigen, wenn man sich in Unbeständigkeit zu orientieren hat oder wenn man sie zu händeln hat, denn das tun diese Objekte: sie orientieren auf/ in Unbeständigkeit und händeln sie. Anders gesagt: wenn Unbeständigkeit einem keine Frage stellt, gibt es auch keine Gründe, sich damit zu befassen.

Schon darum befasse ich mich damit, mir stellt sie Fragen, wie etwa die alltägliche Frage, warum ich etwas mal so und mal anders sehe, warum ich etwas mal so, mal völlig anders erfahre oder sogar, im Extremfall, warum ich an einem Tag so viel so intensiv erfahre und am nächsten Tag rein gar nichts. Wie händeln, dass es Montags stürmt und Dienstags alles zu ist? Wie damit umgehen, dass etwas, was eben spricht, jetzt stumm bleibt und dann wieder spricht etc.? Wie mit Dingen umgehen, die sich einem erst zuwenden, dann abwenden, die in einem Augenblick einen meinen und im nächsten Moment von einem absolut getrennt hinter einem unerbittlichem Glas erscheinen, das nichts und niemanden durchlässt?

Ich befasse mich mit dem unbeständigen Recht und unruhigen Objekten aber noch mit einem weiteren Gedanken. In der Rechtswissenschaft zirkulieren Ideen zur Fragmentierung, Ausdifferenzierung, zum Distanzgewinn und zur Komplexitätssteigerung, die zusammen das bereits geschilderte Dogma der „großen Trennung“ (Jack Goody/ Bruno Latour/ Eduardo Viveiros de Castro) und dazu ein Gedächtnis füttern, das stolz und kurz ist. In einem aktuellen Lehrbuch (einer Institution/ einem Manual) heisst es für diejenige, die zu deutschen Juristinnen und Juristen instituiert werden sollen, niemand werde bestreiten wollen, dass Autoren wie Weber oder Luhmann mit ihren Annahmen einer Differenzierung der Lebensordnungen und Sinnregionen ein zentrales Merkmal der modernen Kultur und Gesellschaft getroffen haben. Die Passage ist dort Teil einer westlichen Zivilisationsgeschichte, ein bisschen gebaut wie die Museumsinsel in Berlin, nur stärker auf Schriften, Texte und Bücher bezogen, dabei stets bemüht, die Linien einer Geschichte und Theorie permanter Reformation zu halten. Die Bestimmungen dessen, was in der Staastlehre gewollt wird, die geht da Hand in Hand mit der Formel des kurzen und stolzen Gedächtnisses schlechthin, nämlich der Formel, dass früher die Welt stabiler, starrer, begrenzter und eindeutiger gewesen wäre, nun aber dynamischer, (durch-)lässiger würde und das Interesse an Konnektivität und Anschlussfähigkeit anwachsen und die Deutungen sich vermehren würden. Wenn niemand das wird bestreiten wollen, dann sind Leute wie ich niemand. Die Lehre von der großen Trennung geht selbstverständlich mit einer Reihe von Mangelbescheinigungen einher, die ich hier nicht wiederhole. You may google it.

Ich gehe von einer anthropologischen Erfahrung aus: Alles das, was hier vorkommt, kommt auch da vor, nur in anderer Reihenfolge. Alles das, was im Gebiet und zur Zeit der Nambikwara vorkommt, kommt auch im Gebiet und zur Zeit der Römer vor. Mit dem Lehrer von Herzog Luitpold in Bayern (also dem Lehrer des Bauherrn von Schloss Ringberg Heinrich Wölfflin) beispielhaft gesprochen: Der Unterschied zwischen Deutschland und Italien findet sich in Deutschland und Italien. Der Satz fasst Wölfflins Gesetz und bringt ein Formkalkül barock auf den Punkt, ganz ohne Theorie der Ausdifferenzierung, dafür mit einem Sinn für Falten. Alles, was im Recht vorkommt, kommt auch außerhalb des Rechts vor. Ich gehe also davon aus, dass das Recht elementar eigenschaftsfrei ist. Dass seine Eigenheiten in einer Substanz, einer Funktion, einer exlusiven Existenzweise oder einem evolutionär errungenen Code sich aufwahrt und durchhält oder dass das Recht in irgendetwas (bleibend) zu sich kommt, das glaube ich nicht. Alles das, was als Recht beschreibbar ist, ist auch anders beschreibbar. Alles, was als Recht erfahrbar ist, ist auch anders erfahrbar. Kein Recht ohne Übersetzung. Keine juridische Kulturtechnik, die nicht als Trennung, Assoziation und Austauschmanöver im selben Vorgang erfahrbar ist. Keine Insitution, die nicht substituiert.

Sich mit unbeständigem Recht und mit unruhigen/ beunruhigenden/ dringenden/ dringlichen/ drängenden Objekten zu befassen ist also Teil einer Kritik am Dogma der großen Trennung (und seiner Obession mit dem, was den Westen auszeichnen und anderen fehlen soll) und an dem Gedächtnis, das stolz und kurz ist. Nur: Was habe ich mit Widerlegung zu schaffen? Hoffentlich möglichst wenig bis nichts. Was habe ich mit Illusionen/ Phantasien/ Fiktionen/ Techniken und künstlichen Welten zu schaffen? Hoffentlich möglichst viel.

IV. Alles ritzt

Das Recht und die Objekte, zu denen ich forsche und lehre, entstammen einer Welt, zu der sich Heraklit prinzipiell geäußert hat, und zwar so: panta rhei. Man übersetzt das teilweise mit: „Alles fliesst“, das ist m.E. keine ideale Übersetzung (der Rhein heisst schließlich auch Rhein nicht etwa Fliessn; die Rhone heisst schliesslich auch Rhone und nicht Floussn; mit Rhein/ Rhon, allen Rennern, allen Rinnen und allem Rinnen werden die Grenzen nur sehr limitiert fliessend. Ich würde eine Übersetzung des Satzes von Heraklit in Frequenzen und Sequenzen vorschlagen, die sich zwar nicht an nationalen Grenzen orientiert, dafür aber berücksichtigt, dass auch Bewegung mit rigider Form einhergehen kann, starren und stocken oder kontrahieren und distrahieren kann, als „fruchtbarer Moment“ kalt klirren oder aber, wie Georg Simmel das in seinen Überlegungen zu Rembrandt schildert, durch ein (Aus-)Treiben leben kann und nur in Auszügen etwas aus dem Sprechen und Schreiben zieht:

Alles rennt, alles rinnt, alles ritzt. Alles ist alles das, was vom Blitz angestossen wurde/ wird oder aber vom Blitz seine Anstössigkeit erhalten hat/ erhält. Alles reisst, alles reizt. Alles treibt, alles trifft.

Everything is sliding, everything is gliding, alles schlittert, alles g’leitet.

Everything is driving, drifting, drawing, drafting.

Everything is tearing, torning, turning.

Instrumente, die messen, oder: unquiet/disquiet objects (Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum 2025). Wo, wenn nicht auf ihnen, findet man Rinnen/ Furchen/ Ritzen?

V. Die Metope von Thermos

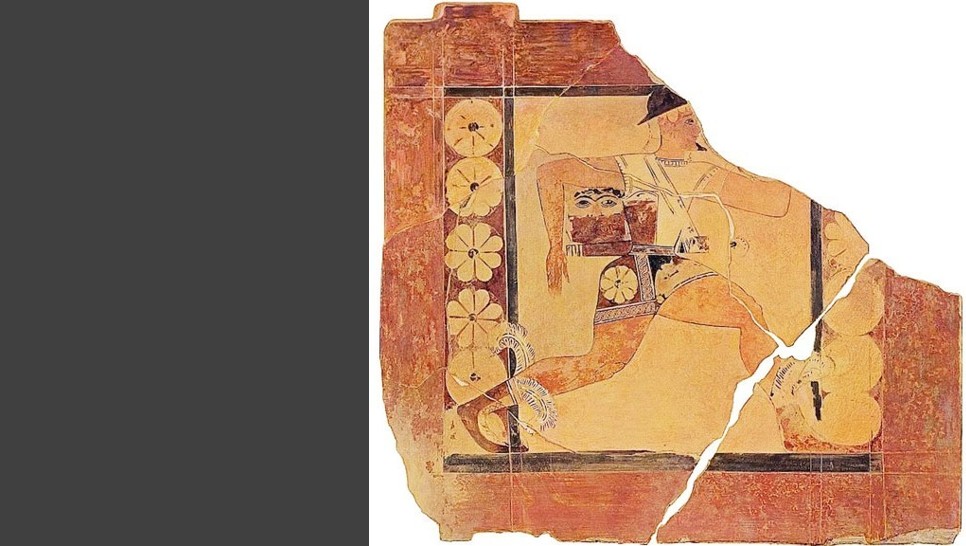

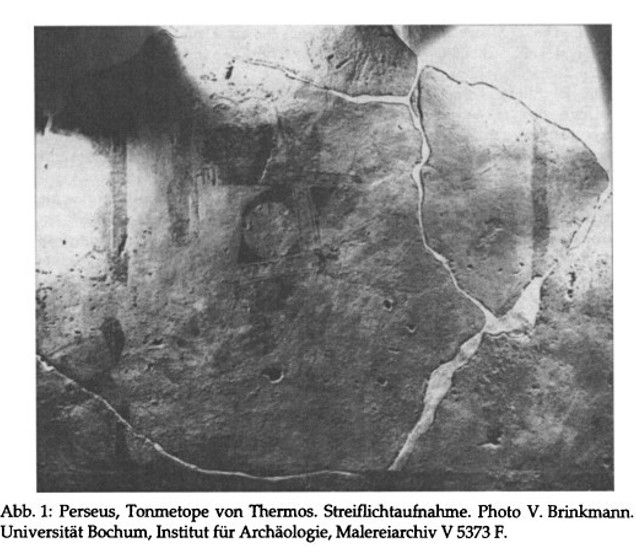

Betrachten wir die Metope von Thermos, die um 625 v. Christus, also lange vor den Texten von Cicero und Quintilian entstanden ist. Die metope ist eine Kachel aus gebranntem Ton, auf ihr sieht man, in einem rectangulären und durch Ornament begrenzten Feld, einen Renner mit einem Kopf unter dem Arm. In der Literatur wird er als Perseus identifiziert.

Nadia Koch bezieht sich auf diese Objekt, wenn sie behauptet, dass schema/ figura solche Objekte bezeichnete, bevor die Begriffe bei Quintilian im Kontext der Rede, Sprache und Schrift selbst wiederum sprachbezogen erscheinen. Nadia Koch behauptet auch, dass die Architektur und die Stadt, dass also alle bewegten und unbewegten Körper einer polis (polos/ polus) älter als die rhetorischen Konzepte und Begriffe sind, sie also vor dem Hintergrund einer Stadt gelesen werden müssen, in denen sich etwas bewegt und etwas steht. Kurz gesagt: das Sublime entfaltet sich aus dorischen Säulen oder Stadttoren und aus einer Choreographie von Körpern, die sich an einer Spitze bewegen oder dort stehen.

Die Metope zeigt eine Figur, die in dem Fall auch als oszillierendes Wesen (Mensch und Gott, Halbwesen) und vor allem rennend erscheint. Mehr noch: sie erscheint rinnend, denn die Figur ist nicht nur farblich aufgemalt, sie ist auch eingeritzt in den Ton. Schmale Rinnen/Furchen konturieren sie, und das sogar in Sequenzen und Frequenzen. Diese Rinnen sieht man in der Farbaufnahme nicht. Die Bewegung erscheint auf zweifache Weise, einmal symbolisch als Darstellung eines Renners und einmal als frequentielles Wiederkehren im Realen der Linien im Ton, also als archäologische Spuren der in den Ton ungesichert geritzten (Vor-)Zeichung (das sind Züge/ tracts/ traces/ trainings im Sinne von Aby Warburgs Vertragstheorie).

Alles pflügt, alles häuft, alles zieht Furchen, alles fürchtet, alles klamm/ klemmt/ klammert.

VI.

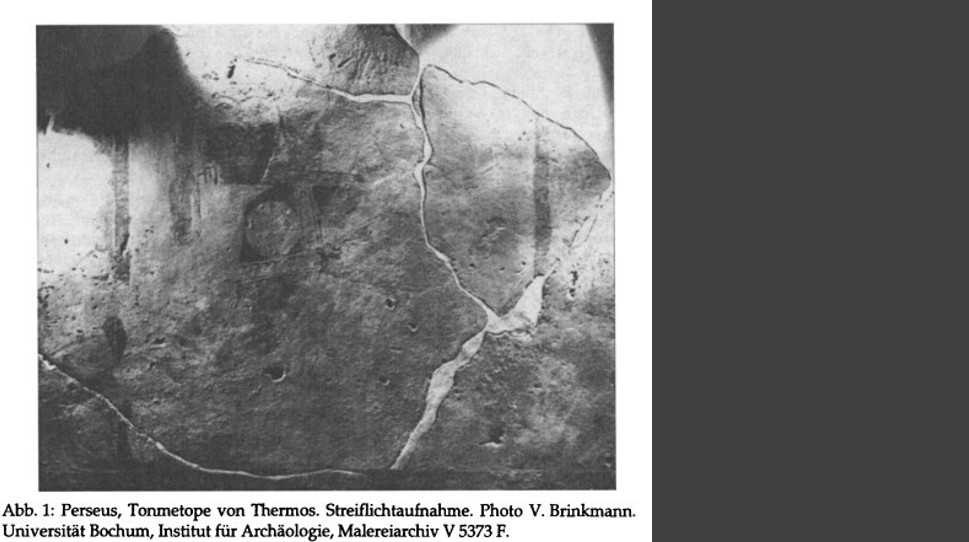

Die Forscher um Nadia Koch haben aber Streiflichtaufnahmen gemacht, um die Rinnen, damit die Frequenze n und Sequenzen (das Kreisen) der Figur sichtbar zu machen. Die Figur des Renners ist wellenhaft gezeichnet, auf präzise Weise vague/ vogue/ wagend/wogend. Ihre Linien sind das, was Mommsen vom pomerium sagt: sie sind vorgeschoben. V. Brinkmann hat versucht, das mit der Streiflichaufnahme sichtbar zu machen. Das ist mehr oder weniger gelungen (ich würde sagen: geht noch besser).

VII.

Ich habe den Versuch von V. Brinkmann noch einmal greller übersetzt. Die Metope zeigt einen Renner, der geht vorüber und hat etwas Vergehendes (auch im Griff unter den Armen, nämlich den Schädel der Medusa). Der Renner erschein frequentiell, in Sequenzen oder Frequenzen, differenziert in Wiederholung und kreisend/ wellend und als Resonanz (wie die Oberfläche eines Wassers, in das ein ‚Knabe‘ (Hegel) einen Stein geworfen hat, um der Welt ihre spröde Fremdheit zu nehmen). Wir sehen ausserdem ein Vorübergehen oder Vergehen, das kein Verbrechen sein soll. Das ist Norm und Form des Schemas, der Figur, des Rennenden und Rinnenden. Das ist nicht flüssig (fliessend), nicht unbegrenzt, nicht unbestimmt, nicht leer, nicht unlimitiert. Das ist Form in Falten und Spalten und Falten/ Spalten in Form. Das ist tabellarisch, diagrammatisch, choreographisch und tafelnd. Das ist präzise Vagues, Bewegung in rigider Form. Wo solche Zeichnungen Wesen zeigen, zeigen sie Wesen, die ausschlagen/ oszillieren. So, tabellarisch und diagrammatisch, zeichnet man auch Kalender oder Tabellen für die Logistik, den Strom von Waren und Menschen, Dingen und Personen.

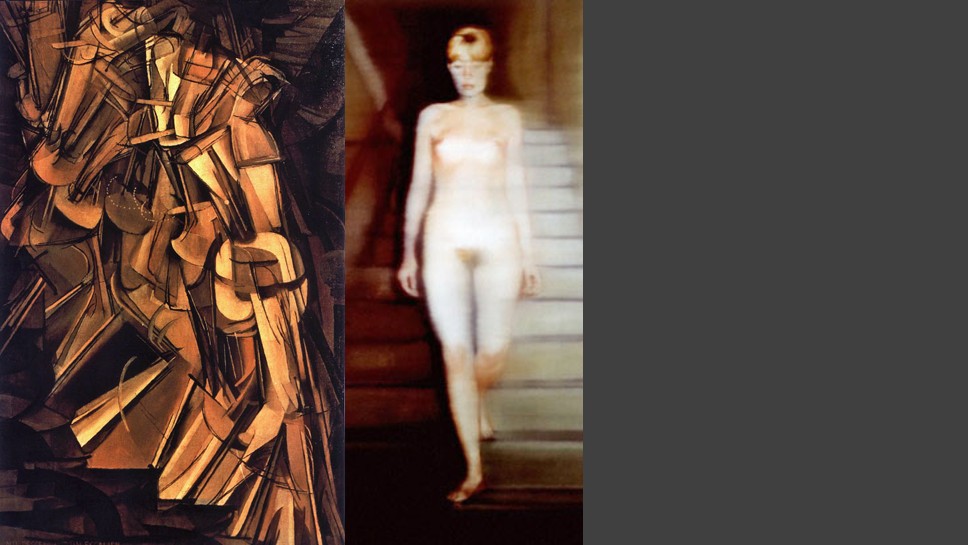

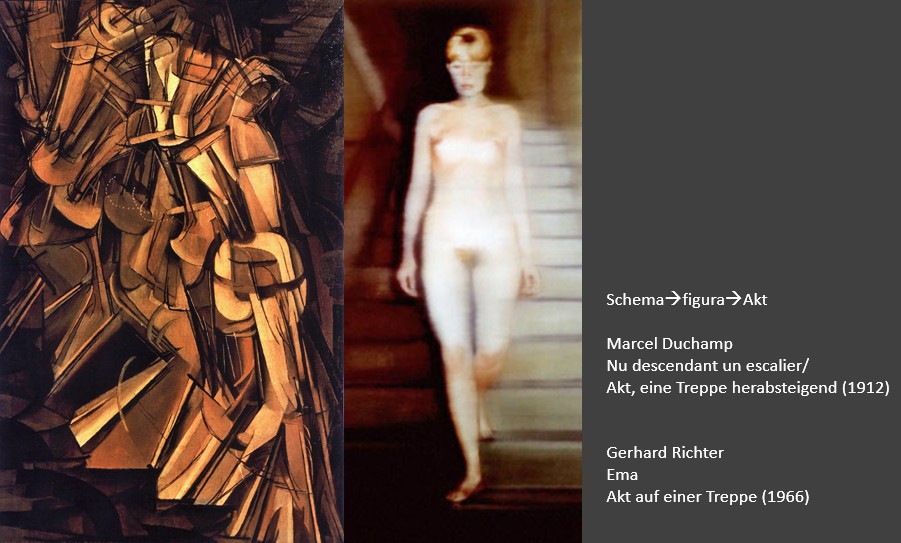

VIII. Akt/ Akte/ Treppenszene

Marcel Duchamp übersetzt 1912 Schema und Figura mit Akt, d.i. ein Akt, der eine Treppe herabsteigt. Gerhard Richter übersetzt Schema und Figura in den sechziger Jahren mit Frau Ema, d.i. ein Akt, der eine Treppe herabsteigt. Beide Seiten den Akt als Schema/ Figura. Das sind Deutungen, die zu den Deutungen von Adolf Reinach und Cornelia Vismann ergänzend zu sehen sind. Duchamp und Richter übersetzten die Szene in eine Treppenszene und rekonstruieren die Bewegung der rigiden Form als Begehren, Verkehren und Verzehren, Latein vago/ vagire und deutsch (veraltet) fagieren/ fagierend.

Schema/ Figura und Akt erscheinen hier präzise gebildet als vague Form.

IX. Notitia Dignitatum (Guido Panciroli, Lyon 1608)/ Tractatus de Legibus (Johannes de Salas, Lyon 1611)

In der Moderne taucht das Wissen um Schema/ Figura/ Akt auf und wird als Signatur der Moderne reklamiert, Duchamp und Richter sind dafür bekannte Beispiele. Das Wissen um Schema und Figura sowie die Praxis im Umgang mit unruhigen Objekten waren aber nie verschwunden. Sie sind immer entfernt, immer Wissen durch Distanzschaffen und Praxis des Distanzschaffens.

Das Druckersignet des Lyoner Druckhauses A Porta von 1608/ 1611 auf juristischen Publikationen ist ein Beispiel aus der Geschichte und Theorie des Schemas, der Figur und des Akts als Durchgehendes/ Passierendes/ Rennendes/ Rinnendes oder Bewegtes in rigider Form. Dieses Druckersignet ist ein Beispiel dafür, dass das Recht auch als unbeständig bedacht, beschrieben und reflektiert wurde und dass unruhige/ beunruhigende Objekte in den Institutionen traditionell zum Einsatz kamen. Das Druckersignet ist nur ein Beipiel für die Geschichte des ‚Humors‘ und ‚rumors‘, die in den Institutionen unbeständigen Rechts mitläuft. Auf der Notitia Dignitatum erscheint also nicht nur ein Mensch, nicht nur ein Subjekt oder eine Person, sondern auch ein Schema oder eine Figur (in der die linke Abbildung rennt Samson zwar nicht, aber er bleibt auch hier ein Rasender/ Ragender/Rächender im Buch der Richter, nämlich ein polarer Held. Samson wird im Signet frequentiell und in Sequenzen oder Episoden drei mal dargestellt, einmal vor dem Tor oder im Tor stehend (mit den herausgerissene Flügeltüren des Tempels von Gaza-Stadt, einmal in dem Moment, in dem er den Löwen reisst (rased/ reissend/ manisch) und einmal als Schlafender, dem die Kraft genommen wird/ ist. Auch diese Frequenzen/ Sequenzen weisen ihn als Schema/ Figura aus. Ich assoziiere den Begriff des Schemas und der Figur also explizit mit den Begriffen Frequenz/ Sequenz und Episode. Samson ist unbeständig, im Buch der Richter ist er der Unbeständige schlechthin. Porta, der Drucker aus Lyon, identifiziert sich und seinen Namen über Samson, die Bedeutung des Namens Porta wird auch damit ausgeschöpft (Tor/ Bogen/ Träger/ Hafen und ’sci-Stätte‘, Schiff(er)stätte/ Passage und Passierender). Porta, der Name des Druckers und Herausgebers, wird also nicht nur in die Architektur des Torbogens übersetzt, sondern auch in die Figur des Samson, er ist ein Tragender/ Trachtender/ Tragischer, er passiert und ihm passiert was; er kippt von Aktion in Passion/ Passivität et vice versa. Samson ist ein Bolide, also ein meteorologisches Wesen, das beim Eintritt in bestimmte Sphären aufglüht und dann wieder abglüht. Samson wird mit den herausgerissenen Toren/ Türen des Tempels von Gaza gezeigt.

Das Drucksignet von 1608 ist ein Zeugnis jener Erfahrung, die die Grenzen der Moderne immer weiter zurück bis zur Antike ziehen lassen oder aber sagen lassen, wir seien nie modern gewesen; es ist auch das Zeugnis der anthropologischen Erfahrung.

Thomas Morus (Holbeins Patron) ist 1533 schon vergangen, alles vergeht/ alles geht zu säumigen Zeiten vorüber/ alles ist meteorologisch. Holbeins Bild aus dem Frühjahr 1533 ist elementar zeitlich konzipiert. Das schließt den Wechsel der Positionen im Raum ein. Zeit und Raum sind hier trennbar, aber nicht groß getrennt, die Unterscheidung ist nicht fundamental oder leitend. Ohne Bewegung ist das Bild nicht zu erfahren. Das ist Betrachtung in Aby Warburg Sinne, sie geht mit einem choreographischen Protokoll bewegter Körper einher. Das Bild und der Betrachter haben Körper, die aneinander vorübergehen. Die Betrachtung geht mit Bewegung einher, in der Wenden, Kippen und Kehren vorkommen. Man kann Warburgs Vorstellung von Betrachtung von Luhmanns Vorstellung von Beobachtung unterscheiden, auch wenn dieser Unterschied (wie alle anderen) zu keiner fundamentalen, prinzipiellen und leitenden Größe aufgeblasen und festgestellt werden sollte, denn übersetzt und übersetzbar bleibt alles.

X. Fortuna

Die Forschung zur Geschichte und Theorie unbeständigen Rechts sowie zur Geschichte der Bilder, die als unruhige/ beunruhigende Objekte zum Einsatz kamen, die assoziiere ich mit Marietta Auers Forschung zu Recht, Musik und Mathematik.

Harmonie ist eine Herausforderung, die zu händeln und berechnen ist, so, wie Unbeständigkeit (inconstantia/ occassio/ fortuna) zu händeln ist, die entweder berechnet werden sollte oder deren Unberechenbarkeit ins Kalkül zu stellen ist. Die Frage nach der Harmonie hat den selben Anlaß wie die Frage nach der Unbeständigkeit (Auer hat das an der Rezeptionsgeschichte zu Ciceros Text zu Scipios Traum und inbesondere an Mozarts Oper vorgeführt). Harmonie und Unbeständigkeit teilen das Selbe in der Frage, im Vorgang und in der Händelung.

Das Bild von Hans Holbein ist, wie die Arbeiten zur Harmonie, ausserdem ein Beispiel für die Überschneidung von epistemischen Feldern, die mit der Rhetorik/ Poetik/ Ästhetik und Kulturwissenschaften assoziiert werden mit epistemischen Feldern, die der Mathematik, Physik, Astronomie/ Astrologie und der Naturwissenschaften assoziiert werden. Holbein unterscheidet zwar Natur und Kultur, aber nicht groß – und die Differenz wird weder fundamental noch leitend. Schon gar nicht wird die hylemorphistische Unterscheidung zwischen Form und Inhalt oder die neokantianische Unterscheidung zwischen Sein/ Sollen hier fundamental und leitend. Holbein unterscheidet auch Sprache und Bild, Schrift und Bild, aber nicht groß – und keine der beiden Unterscheidungen wird für das Objekt fundamental oder leitend. Holbein arbeitet an Kreuzungen (Bildregeln, 2009), also auch an Bildern, in/ an denen die Unterschiede zwischen Sprache, Schrift, Bild keine großen, fundamentalen, prinzipiellen oder leitenden Unterschiede machen. Holbein arbeitet in dem, was in den Bildregeln ein rhetorisches Paradigma ist, das unter anderem auch in den zahlreichen Bildbegriffen der frühen Neuzeit seinen Niederschlag gefunden hat, die Carsten-Peter Warncke in seiner Untersuchung zu sichtbaren Worten und sprechenden Bildern rekonstruiert und die ich an den Anfang der Studie zum Bilderstreit im 20. Jahrhundert („Bildregeln“) gestellt habe. Die Antike lebt nach, die frühe Neuzeit auch. Nur weil die Begriffe, die Warncke rekonstruiert hat, aus einer entfernten Zeit stammen, haben sie nicht an Bedeutung verloren. Geschichte geht mit Ungleichzeitigkeiten einher, die sich nicht zur reinen Gegenwärtigkeit klären lassen.

Eine Gemeinsamkeit mit dem Interesse von Marietta Auers Arbeiten liegt in Interesse an dem Nachleben von Wissenschaften und von Wissenspraktiken, die sich zu den Unterscheidungen, die für das Dogma großer Trennung fundamental und leitend werden, quer, schräg, diagonal oder transversal verhalten. Marietta Auer beschreibt das u.a. an der Ambiguität, die die Zahlen in den Arbeiten von Robert Alexy entfalten, wenn sie dort zwischen Symbol/ Imaginären und Empirie formelhaft changieren und zwischen Mythos und Logos ‚pendeln‘ (Warburg).

Die Unterscheidung zwischen Rationalität und Irrationalität wird in Holbeins Bild auf eine Weise durchgezogen, die sich nicht in das Muster großer Trennung fügt, deutlich wird das u.a. an der Zusammenführung von astronomischer Rationalität und astrologischem Mythos und in den Abbildung der Laute mit der gerissenen Seite und dem Liedbuch Luthers, eine Passage, die den Sinn und die Sinne in der Entzifferung/ im Lesen schlittern lässt (Laute, Luther, Letter, Lieder, litter, Ladeur, Latour, Leiter, leider, Luder, luta (Portugiesisch), ludia/ ludus, lupus…) , aber dabei auf präzisere Weise die Mathematik der Perspektive berechnet, als das noch bei der Referenz Dürer der Fall ist (Holbein bezieht sich mit der perspektivisch dargestellten Laute auf die Institutionen Dürers, dessen Manual und Lehrbuch zur Underweysung der Messung); dieser Teil ist auch hermetisch/ emblematisch konzipiert. Die Präzision der Mathematik trifft nicht nur auf Musik (also auf höhere und auf niedere Sinne), sondern auch auf die emblematische Investitur einer Auseinandersetzung durch Verschlüsselung und Verrätselung, die in der Ambiguität der gerissenen Saite eine Ausprägung erfährt, von der gilt: Je deutlicher, desto deutbarer.

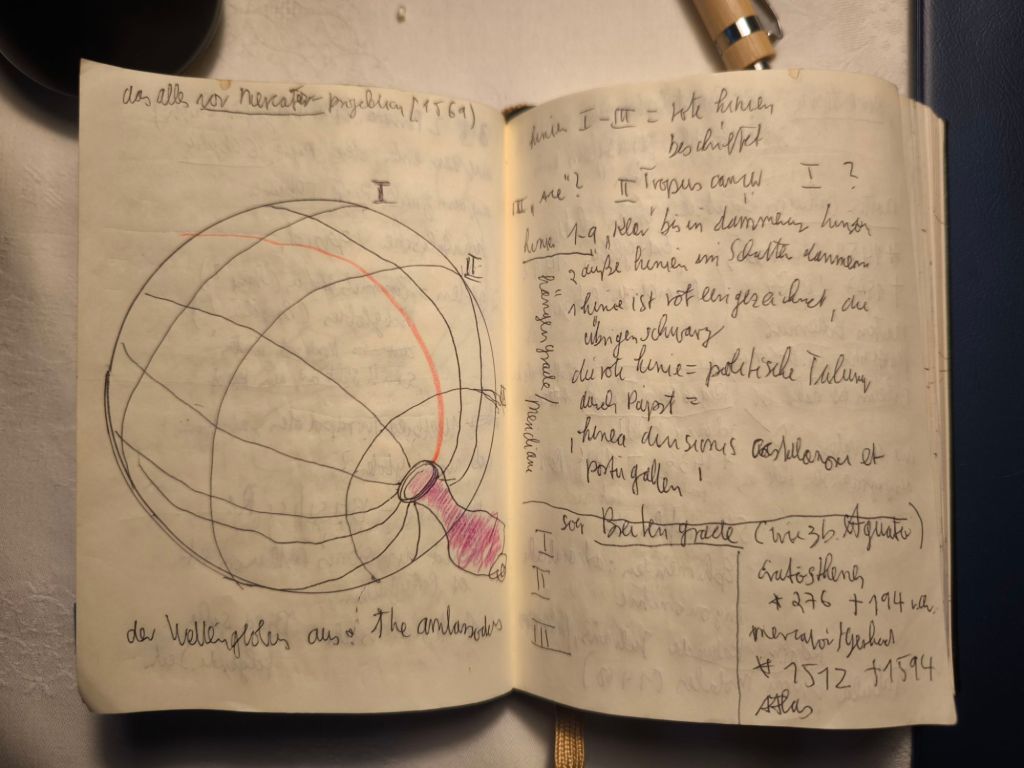

Eindeutigkeit schliesst in der Auseinandersetzung Mehrdeutigkeit nicht aus, sondern ein. Die Zahl 27 spielt auf dem Gemälde eine grelle Rolle, deutlich u.a. im 27 Grad Winkel, in dem der Schädel zur Anamorphose gezogen ist und dem 27 Grad Winkel, der von der Position, die der betrachter einehmen muss, um die Ansicht des Schädels zu ‚entzerren‘ über die Augen von Jean de Dinteville zu Kreuz und Opfer führt, die Thesen dazu orientieren sich an der Frage, ob Holbein kabbalistisches Wissen verarbeitet hat. Die Musik- und Messinstrumente sind unruhige Objekte, die Laute trägt sogar im Namen, dass sie laut ist. Die Globen sind Polobjekte. Einer davon, der Erdglobus, wird, wie es in der Literatur heißt, verkehrt herum auf dem Regal platziert.

1533 ist es noch nicht selbstverständlicher Standard und allgemeine Norm, den Nordpol auf allen geographischen Objekten (Karten) oben zu platzieren, noch orientieren (!) sich die Landvermesser, Geo- und Kosmographen am Orient und platzieren Jerusalem, den Osten des Mittelmeerbeckens, das Levante und sein Dahinter und schließlich die Stelle des Sonnenaufgangs an höchster Stelle (vom Orient hat die Orientierung schließlich ihren Namen und Begriff), aber dass Holbein den Globus verkehrt platziert, das ist auch so eindeutig. Er platziert Brisilici (Brasilien) oben.

Stätte der Anthropofagie und dringenden Verkehrs: Brisilci, oder: Brasilien hat höchste Priorität und liegt als Referenz der Orientierung oben.

Das ist nicht falsch; ‚verkehrt‘ ist die Platzierung im Hinweis auf den gerade dringenden Verkehr, nicht weil die Situierung falsch wäre, sie ist es nicht. Brasilien hat in dem Moment für bestimmte Positionen höchste Priorität. Von dieser Perspektive aus ist es treffend, Brasilien auf dem Globus oben und als höchste Priorität der Kosmopolitik zu platzieren, die Position des Orients und Jerusalems einmal (an dieser einen Stelle auf dem einen Bild) gegen die Position von z.b. Recife/ Olinda oder der Ilha de Itamaraca auszutauschen. Das ist keine allgemeine Stellungnahme für die Ewigkeit, nicht einmal eine, deren Wahrheit vom Kalender gelöst werden soll. Es ist eine präzise, zeitliche Situierung und wendige Perspektive, das ist Zeitmessung, Zeitverwaltung mit Aufmersamkeit für das Zeitgenössische. Die Tupi (die Bewohner des Küstenstreifens, den Holbein malt inclusive Amazonasdelta und Insel aus dem Archipel Fernando da Noronha, also inclusive Recife/ Olinda) sind hier keine Ureinwohner, sind nicht näher am Ursprung der Welt und ihrer Gesellschaft. Holbein gibt zumindest keine Hinweise, dass sie es wären. Sie sind Zeitgenossen, zeitgenössische Wesen, wie man sie auch am portugiesischen Hof oder in London findet, denn offensichtlich Teil Holbein seine Zeit mit ihnen.

Holbein hat Bindung nach und Kenntnis von Portugal und seinem Hof (wie Martin Behaim und viele anderen Nürnberger Künstler). Die Konstrukteure der neuen Messinstrumente (das sind die Künstler) sind am portugiesischen Hof ausgerichtet, das ist zu der Zeit ein avantgardistischer Verkehrsknotenpunkt, und sie sind an dem dringenden Verkehr mit Brasilien ausgerichtet. Holbein auch deswegen, weil der Hof zu der Zeit (wie London) nicht in das heilig-römischen Reiches und die Sphäre der Habsburger eingeschlossen ist – und als Mittler oder Aussenstehender gedacht sein kann. Der Globus selbst liegt also passend, nicht verkehrt im Sinne von falsch oder inadäquat, verkehrt nur in dem Sinne, dass er den dringenden Verkehr (das Verkehren) erscheinen lässt. Holbein notiert noch geschickt ausgewählte Teile der Schrift auf ihm upside-down, kopfüberstehend. Der Betrachter muss durch das Protokoll dieser Choreographie seinen Kopf auf-, ab- und wieder aufkippen, um alles lesen zu können, was auf dem Globus steht. Ein Begriff wird dabei zum Namen, ein Namen zum Begriff: Policy steht auf dem Globus, auch verkehrt und doch richtend/ regend (an- oder aufregend).

Da ist Polisy policy: Stammsitz wird Drehort. Jean de Dintevilles Situierung an wendiger Stelle (polis/ polos/ polus: Ort, an dem und um den sich alles dreht, wendet, kehrt und kippt).

***

Holbein dreht nicht nur die Schrift im Kreis (teils auf den Kopf), er vermengt oder verwechselt den Ort, an dem Jean de Dinteville (der Protagonist und Eigentümer des Bildes) seinen Stammsitz hat (Polisy), mit dem Begriff für Regel, oder besser: Regung/ Regime, Strategie oder Politik., Holbein lässt die Zeichen verkehren, weil sich im Frühjahr 1533 ohnehin alles verkehrt, sie Zeit ist geballt und zum Bersten. Die Polaren, nicht alle Menschen, nur die Atlanten, die die Welt im Rücken haben, nennen das Alltag. Holbeins Bild ist eine Betrachtung zur Polarität, also zu dem spezifischen Modus der Unbeständigkeit, dem Aby Warburg in seiner Bild- und Rechtswissenschaft seine zentrale Aufmerksamkeit schenkt. Darin ist polis nicht nur gebaute/ gebildete Stadt oder Stätte, sondern auch der Denkraum von polus/polos/ polemos. Dort pendelt alles vom Höflich-sein bis zum Bekriegen et vice versa. Wie bei Warburg kreuzt diese Polarität zwischen Geographie, Historiographe, Soziographie und Psychographie, zwischen den Sternen und den Leibern – und sie erscheint als Kondition dessen, was getrennt, assoziiert und im Austausch sein soll, etwa als Wesen, Mensch, Gesellschaft, Stadt/ Staat/ Status/ Stand, Reich oder Europa. Denn da ist keine Stelle, die nicht pendelt, die nicht kreuzt, nicht kippt, wendet und kehrt. Da ist keine Stelle ohne Begehr, keine Stelle ohne Verkehr, keine Stelle ohne Verzehr. Da ist kein Recht ohne Regung und Regen.

Alles rennt, alles rinnt, alles reigt, alles reiht, alles reihert, alles reicht, alles richtet, alles regt, alles recht.

Alles, ist alles das, von dem hier die Rede ist. Was habe ich mit Widerlegung zu schaffen? Hoffentlich möglichst wenig. Die Geschichte und Theorie die hier entworfen wird, die ist nicht allgemein und nicht universal, sie wiederlegt nicht die Existenz von etwas, das stabil/ stabilisierend/ stabilisiert, ständig und stehend ist. Sie berührt nicht einmal das, was andere Rechtsmedienwissenschaftler und Rechtskulturwissenschaftler festgestellt haben; sie geht vorbei an dem, was schon in nächster Umgebung zu dem Recht und den Bildern, den Büchern, der Sprache und der Schrift geschrieben wird. Wie sollte man gegen das ankommen, was beständig ist und Bestand hat und dessen Vorsprung durch Technik und Institutionen sich als gesichert und behauptet? Sie widerlegt nicht das, was System, ausdifferenziert, autonom und autopoetisch, eigen, ganz eigen ist und was im Westen groß abgehoben sein oder haben soll. Diese Geschichte und Theorie ist nicht einmal kreativ, weil sie knietief in Unerledigtem watet. Ich gehe davon aus, dass sich die Zukunft nicht ändern lässt, weil sie noch keine Version erfahren hat. Die Vergangenheit lässt sich ändern (das ist wohl Swetis Einfluss, denn ein sowjetischer Witz sagt, dass nichts so unberechenbar ist, wie die Vergangenheit).

Diejenige Geschichte und Theorie, deren Teil unbeständiges Recht, minore Epistemologien, unruhige/ unbehagliche Objekte, Holbein und Guido Panciroli, die Notitia Dignitatum, Akt, Schema/ Figur, Falter und geschickte Flatterer weist auf eins: „Wir können auch anders“ (Detlev Buck), eventuell nicht nur wir.

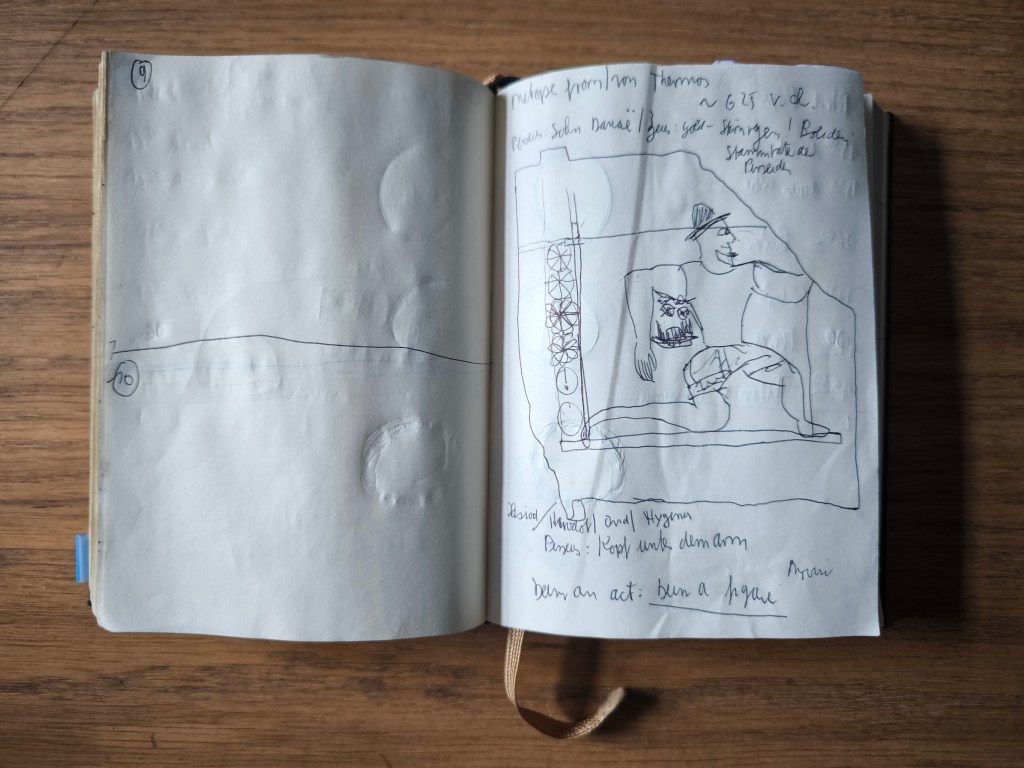

Notizbuch FS 3/25-9/25 mit Details/ Kommentaren zu Holbeins Bild

Institutionen des Rechnens, Tabellen und ‚Regula‘ mit Scharnier und Profil, also zur plastischen Krümmung, Biegung/ Kurvierung und zur Händelung von Kreisen/ Ellipsen und zur Erweiterung der zweidimensionaler Fläche in dreidimensionalen Raum.

Nicht nur Fäden sind gerissen (Foucault). Saiten auch. Laute und Luthers Liedbuch (letter, litter: g’leitend/ leidend), Zirkel (Instrument zum Kreisen/ Kreischen, engl. divider); unvollständige Sammlung von Blas- oder Windinstrumenten/ pastoralen Instrumenten/ satirischen Instrumenten (eine Flöte fehlt). Die Harmonie erscheint hier vermisst/ gemisst/ begehrt. Holbein assoziiert das Messen mit dem Missen, beide Kulturtechniken händeln Verkehren/ Begehren. Auch das ist mit der Präzision des Vaguen assoziert. Das Vague ist alles andere als leer, indifferent und homogen.

Gute Kunst muss verbessert werden. Was Dürer 1525 kann, kann Holbein 1533 schon besser.

Mitten in der Moderne: Unbeständigkeit gedacht als Problem von anima/ dynamis, festgemacht an einer Form, die zur selben Zeit sammelt und treibt (kontrahiert/ distrahiert): Auszug aus Georg Simmels Monographie zu Rembrandt und aus seiner Aktualisierung des ‚Laokoon-Paradigmas“: (Nach-)Leben ist hier nicht auf das organisch Fliessende bezogen. Simmel bezieht es an der Stelle auf etwas orientalisch (Aus-)Fransendes, auf Lumpen (Hadern), das durch rigide Form geht. Am Pelz, dem anatolischen Teppich und der gerissenen Saite blitzt etwas davon bei Holbein auf.

***

Erfunden habe ich nichts, ich stütze mich auf die bekannte Literatur, die Bilder und die Filme zum Thema. Bei Nachfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung.

Hinterlasse einen Kommentar